2006 국립국악원 일요열린 국악무대 우면산자락 초록음악회 ‘동해안 저승혼례굿’

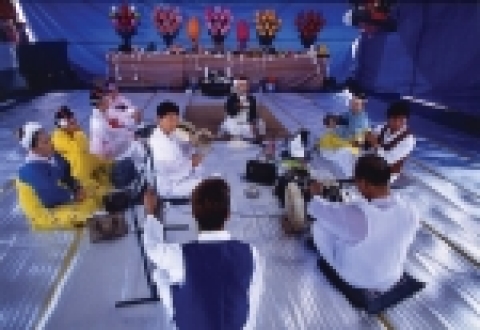

오는 9월의 첫번째 일요일인 9월 3일에는 서울 도심에서 만나기 어려운 귀한 무대를 마련한다. 동해안 별신굿을 연행해 오고 있는 경상북도 무형문화재 제3호‘영해 별신굿놀이’故송동숙 일가를 초청하여 처녀,총각 귀신들의 한을 풀어주는 저승혼례굿 무대를 펼쳐보인다. 올해 봄 타계한 故송동숙 옹의 따님인 무녀 송명희-김장길 부부를 주축으로 이루어진 이들 세습무 일가의 이번 무대는 동해안 무악(巫樂)의 역동적인 타악가락과 어우러지는 춤과 노래, 신명을 품은 전통연희의 참맛을 만끽할 수 있는 귀한 자리가 될 것이다.

우리나라에서는 굿이 한번 벌어지면 온 동네가 마음을 모으고 음식과 음악을 나누며 그 자리를 함께 지킨다.‘굿이나 보고 떡이나 먹자’는 말이 있듯이 굿판에는 항상 볼거리와 먹을거리가 풍족하다. 아무리 없이 살던 사람들이라도 세상사를 좌우하는 보이지 않는 신들을 대접하는데 재물과 정성을 아끼지 않는 것이다. 굿의 목적이 무엇이건 상관없다. 기쁜 일이면 더욱 좋고, 궂은 일이라면 그 슬픔의 응어리를 잘게 나누어 승화시킨다.

국립국악원에서는 지난 2004년부터 매년‘한국문화의 원형찾기’라는 주제하에 한굿의 굿을 조명하는 작업을 해왔는데 2004년 5월 <황해도 꽃맞이굿>, 2005년 5월 <전라도 산씻김굿>의 굿판이 펼쳐졌었다. 2006년 9월, 올해에는 동해안 별신굿 가운데 경북 영덕군 영해면에서 연행되어 오는‘영해 별신굿놀이’를 초청하는데 그들이 펼치는 다양한 목적의 굿 가운데 일종의 오구굿(전라도의 씻김굿과 마찬가지로 망자를 위한 굿)인‘저승혼례굿’을 마련한다.

올해 봄 타계한 故송동숙 옹은 故김석출과 쌍벽을 이루는 동해안의 큰 무당으로 오구굿의 일인자로 자리매김해 왔다. 송동숙 옹 타계 후, 현재는 세습무로 이어져오는 송 옹의 가족들이 이 영해 별신굿놀이를 전승해가고 있다. 특히 송 옹의 장녀인 송명희(55세, 무녀)는 어려서부터 자연스럽게 굿 문화에 젖어들어 이제는 동해안에서 둘째가라면 서러울 큰 무당이 되어 최고의 기량을 발휘하고 있다. 남편 김장길(61세, 악사)은 14세때 굿판에 뛰어든 후 오늘까지 송 옹의 뒤를 이어 부인 송명희와 함께 동해안 굿을 주도하고 있다.

이번 무대에서 송명희-김장길 부부가 주축이 되어 펼쳐보이게 될 굿판은 일종의 오구굿인 저승혼례굿이다.

저승혼례굿은 처녀 · 총각으로 죽음을 맞은 이들의 가상 혼례를 치러줌으로써 원을 풀고 편안히 저 세상으로 떠나도록 빌어주는 굿이다. 인연이 닿은 두 쌍의 젊은 영혼을 인형의 몸에 담아 정성껏 맺어주고 풍악을 울려 소박한 잔치를 벌인다. 굿을 하기 전, 무녀와 양중(악사)들은 종이를 일일이 접고 오리고 붙여서 굿상과 굿터를 장식할 지화와 용선을 만들어 음식과 함께 굿상에 올린다. 오늘의 혼례를 치른 두 영혼도 사람의 손끝에서 피어난 소담스러운 꽃을 뒤로 하고 피안(彼岸)의 신방으로 들어간다.

동해안의 무녀는 3일 밤낮을 지새워도 남을 장대한 무가 사설과 절륜한 가무를 통해 신과 사람을 감동시키고, 음악과 반주를 담당하는 양중(악사)들은 하늘을 뚫을 듯 날카롭고 화려한 쇠가락과 장구 장단으로 굿판을 혼돈의 세계로 이끈다. 이들의 예혼(藝魂)이 신과 사람의 문턱을 허무는 동안 두려움과 갈등은 희망과 기쁨으로 바뀐다.

◆ 굿거리와 내용

첫째 거리. 부정굿

신을 맞이하기 위해 준비를 하는 단계이다. 신과 사람의 놀음이 벌어지는 자리를 깨끗이 정화하는 굿거리로, 모든 굿의 첫 절차에 해당된다. 상주와 마을 사람들이 제물을 준비하여 굿 준비를 마치면 평상복 차림의 무당과 양중들이 제물대 옆 지정된 곳에 자리를 잡는다.

둘째 거리. 골매기굿

굿을 할 준비를 마치고 신을 모셔오는 절차로 청좌굿이라고도 한다. 골매기신은 마을의 풍요와 제액(제액)을 다스리는 신으로, 동해안에서는 최고로 높은 신으로 꼽힌다. 골매기신이 서낭대를 통해 자리를 잡으면 비로소 망자의 영혼도 함께 굿판을 찾아온다.

셋째 거리. 혼례식

혼인을 하지 못하고 고인이 된 총각과 처녀의 영혼을 맺어주는 절차이다. 남자와 여자의 인형을 만들어 혼례복을 입히고 실제와 똑같은 절차로 혼례식을 치른다. 신랑 신부가 입장해서 맞절을 하고 신방에 드는 모습까지를 연행하는데, 안타깝게 세상을 떠난 이들과 유족들의 한을 풀어보고자 하는 우리 민족의 소박한 마음이 고스란히 투영되어 있다.

넷째 거리. 조상굿

무녀가 쾌자를 입고 부채와 손수건을 든 채 춤과 무가로 망자의 조상을 모신다. 조상들을 정성껏 대접하고 기쁘게 하여 망자의 가는 길을 편안하게 도와줄 것을 청하기 위해서이다. 굿거리의 뒷부분에는 좌중의 사람들을 축원하고 신을 따라온 수부사자를 물리는 절차가 있다.

다섯째 거리. 초망자굿

망자를 불러 한을 풀고 유가족의 슬픔을 달래는 내용으로 이루어진다. 무악 장단이 가장 다양하고 춤과 노래의 예술성이 뛰어나며 무당과 유가족이 가장 많은 눈물을 흘리게 되므로 많은 사람들이 동해안 오구굿의 핵심 굿거리로 꼽는다.

여섯째 거리. 내림

망자가 원을 풀고 좋은 곳으로 갔는지 알아보기 위해 가족이나 친지가 대를 잡고 영혼의 희비(喜悲)를 떠본다.

일곱째 거리. 꽃노래, 뱃노래, 등노래

무녀가 제단에 놓인 꽃을 들고 춤추며 부르는 꽃노래, 용선에 힌 베를 연결하여 잡아당기며 부르는 뱃노래, 육각의 색등을 들고 부르는 등노래가 이어진다. 굿판의 슬픔을 걷고 막을 내리기 위한 준비 단계이다.

여덟째 거리. 거리굿

장시간에 걸친 굿을 끝맺는 판막음에 해당된다. 굿판에 모여든 불청객인 잡귀와 잡신들을 달래어 돌려보내는 내용으로 이루어진다. 동해안의 거리굿에는 대거리, 중거리, 소거리가 있는데, 대거리는 양중과 좌중의 사람들이 함께 참여하는 연희가 중심이 되지만, 오구굿에서는 대개 소거리를 한다. 무녀가 평상복 차림으로 거리를 푸는 무가를 부르는 것으로 마친다.

◆ 신 명 의 굿 꾼 들

송명희(55세, 무녀) 故송동숙 옹의 딸로 자연스럽게 굿 문화에 젖어들어 이제는 동해안에 서 둘째가라면 서러울 큰 무당이 되었다.

김미향(67세, 무녀) 故송동숙 옹의 부인이다. 송동숙과 함께 4대째 내려오는 송씨 가계의 무업을 이어 가고 있다.

강금순(51세, 무녀) 신이 내린 강신무이지만 동해안 굿의 춤과 음악을 익혀 활동하고 있다.

김장길(61세, 양중) 故송동숙 옹의 맏사위로, 14세때 굿판에 뛰어든 후 오늘까지 송 옹의 뒤를 이어 부인 송명희와 함께 동해안 굿을 주도하고 있다.

송정환(51세, 양중) 故송동숙 옹의 아들로 다른 직업을 갖고 있지만 가업인 굿에도 성실히 동참하고 있다. 장구와 연희에 뛰어나다.

김명광(52세, 양중) 김장길의 이모이자 경북 굿의 명무였던 신석남의 아들이다.

김대곤(38세, 양중) 김장길의 맏아들로, 어릴 때부터 굿과 음악을 보며 자라 작년부터 본격 적으로 굿판에서 활약하고 있다.

※양중=악사

웹사이트: http://www.ncktpa.go.kr

연락처

문화관광부 국립국악원 공연기획홍보팀 Tel. 02-580-3392(담당: 배윤아)