POSTECH 공동연구팀, 마취에 의한 무의식 유도 원리 물리학적으로 제시

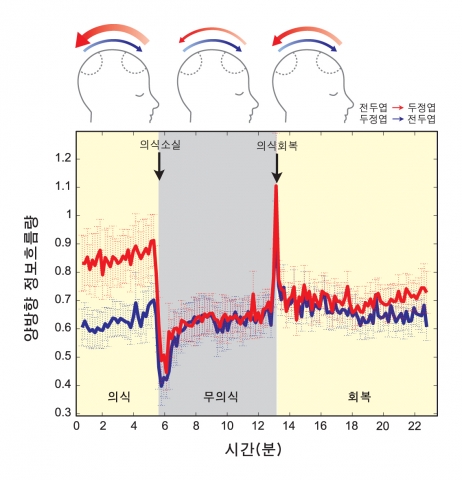

의식 상태, 무의식 상태, 그리고 회복상태에서 전두엽으로 부터 두정엽으로의 정보흐름 양(빨간색)과 두정엽으로부터 전두엽으로의 정보흐름 양(파란색)을 나타냈다. 전체 20개의 뇌파데이터에 대한 평균값(실선)과 표준편차(점선)). 의식소실 이후 전두엽에서 두정엽으로의 정보흐름이 급격히 감소하며 의식이 깨어난 후 점차 전두엽에서 두정엽으로의 정보흐름양이 늘어나고 있다.

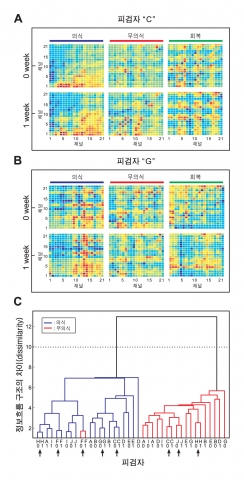

(A)와 (B)는 두 피검자 “C”와 “G”에 대한 1주일 간격을 둔 두 번의 동일한 마취실험 동안 의식, 무의식, 회복 상태에서 측정된 21개 뇌파채널 간 정보흐름 구조를 나타낸다. 피검자 “C”의 경우 의식상태와 무의식 상태에서 확연히 구분되는 정보흐름 구조들을 보이고, 또한 피검자 “G”와도 그 구조들이 분명히 구분된다. (C) 모든 실험 대상들로 부터 얻은 총 40개의 의식상태와 무의식 상태에서의 뇌의 정보흐름 구조들을 그 유사성에 따라 데이터 분류방법(dendrogram)으로 구분해 보면 무의식 상태(빨간색)의 한 피검자가 의식상태의 그룹에 포함된 것을 제외한 모든 구조들이 의식 상태, 무의식상태에 대응되는 구조들로 구분됨을 보인다.

한-미 공동연구팀은 정맥 마취제인 프로포폴(propofol)을 정상인에게 주사하여 전신마취를 유도한 후, 인지를 다루는 전두엽(뇌 앞부분)에서 감각정보처리를 하는 두정엽(뒷부분)으로의 정보흐름의 방향과 양을 측정하였다. 그 결과, 전두엽에서 두정엽 방향으로의 정보 흐름은 전신마취로 의식을 잃는 것과 동시에 급격히 감소하지만, 그 반대 방향 흐름은 항상 일정하게 유지되는 것을 발견했다.(그림1 참조)

이는 수술 중 전신마취 상태의 환자의 뇌에서 외부세계로부터의 감각 정보 등 의식하기 “전”의 정보처리는 지속적으로 이루어지고 있지만, 의식한 “후”의 정보처리는 강하게 억제되고 있다는 것을 의미한다. 또한 이러한 결과는 전신마취된 환자의 각성이 갑자기 돌아오는 “수술 중 각성”과 같은 사고를 미연에 예방할 수 있는 새로운 지표 개발에 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

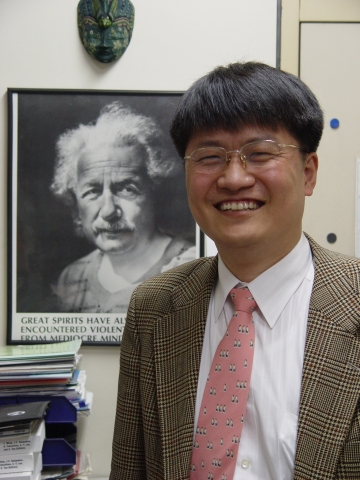

POSTECH 김승환 교수는 “학제간 융합 연구를 통해 현재 논란이 되고 있는 의식 소실의 단계적 과정 등 의식의 핵심 수수께끼를 풀어나갈 실마리를 찾았다”고 밝혔다.

이번 연구에서는 또, 각 개인마다 의식 상태와 무의식 상태에서 다른 사람과 구별되는 개인적인 뇌 활동 패턴이 존재한다는 사실도 발견했다. 이는 같은 영화를 보고도 사람마다 다르게 느낀다거나, 동일한 환경에서도 개인별로 다른 경험으로 받아들인다는 사실에 대한 뇌과학적 증거를 제시해주는 흥미로운 결과로 받아들여지고 있다.

세계적 마취의학자인 미 위스콘신대학교 앤소니 허츠(Anthony Hudetz)는 POSTECH 공동연구팀 연구에 대한 특별 초청 논문(Commentary)에서 “마취와 의식에 대한 신경학적 이해의 새로운 길을 열었다”고 높이 평가했다.

이번 연구 결과는 앞으로 뇌사, 식물인간, 수면, 간질 등 다양한 의식과 무의식 상태에서 특징적인 정보흐름구조의 존재와 역할을 규명해나가는 데에도 기여할 것으로 전망된다.

웹사이트: http://www.postech.ac.kr

연락처

포항공과대학교 홍보팀

054-279-2412, 2414

이메일 보내기

이 보도자료는 포항공과대학교(POSTECH)가(이) 작성해 뉴스와이어 서비스를 통해 배포한 뉴스입니다.