LG경제연구원 ‘성장 모델 전환 모색하는 중동 석유화학 산업’

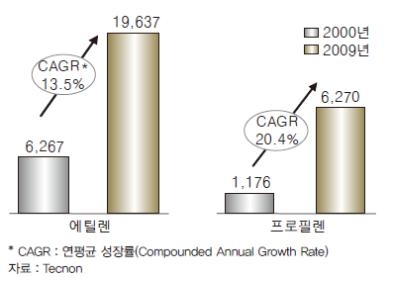

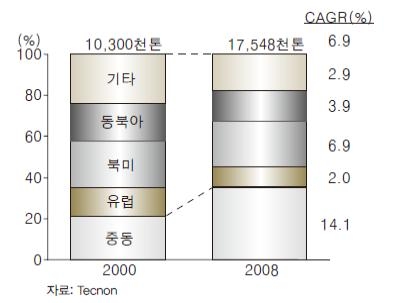

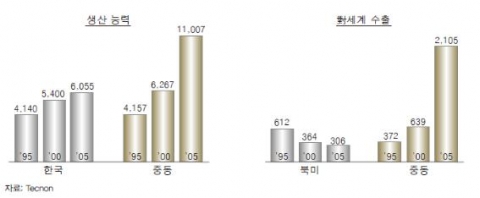

세계 석유화학산업이 전환기를 맞고 있다. 1,2차 세계대전 이후 지금까지 산업을 주도해 온 유럽, 미국, 일본 등의 석유화학산업이 완연한 성숙기에 접어든 반면, 중국, 중동 등 신흥국의 세력이 눈에 띄게 강해지고 있다. 특히 강력한 원가 경쟁력에 기반한 중동 기업들의 생산능력 확대에 전세계 석유화학 업계가 촉각을 곤두세우고 있다. 중동의 에탄 가스 등 원료 가격은 기타 지역의 1/10 수준에 불과하다. 이를 바탕으로 중동은 기초 석유화학 제품 부문에서 놀라운 양적 성장을 보여주었다(<그림 1> 참조). 중동 지역의 에틸렌 생산 능력은 2000년 전세계 생산 능력의 6%에서 2009년 현재 15% 수준으로 빠르게 확대되었으며, 2015년경에는 약 20%에 달할 것으로 전망되고 있다. 또한 전세계 석유화학 제품 수출 시장의 구조 변화를 살펴보면, 중동은 이미 국제 시장에서 상당한 영향력을 발휘하고 있음을 알 수 있다. 교역시장 내 중동의 영향력 강화는 기존의 메이저 플레이어들에게 상당한 위협요인이 되고 있다. 가장 직접적인 타격을 입고 있는 유럽의 경우, 석유화학 수출 시장에서의 지위가 크게 약화된 것으로 나타나고 있다(<그림 2> 참조).

그러나 최근 들어 석유화학 산업에 있어서 중동의 막강한 영향력에 대한 회의론이 고개를 들고 있다. 반복되는 신증설 계획의 차질, 가동 중단 속출 등 문제로 중동의 영향력 확대에 제동이 걸릴것이라는 주장이다. 올해 들어서도 이러한 논란은 수그러들지 않고 있다. 일부 사우디 및 카타르의 신증설 설비 가동이 지연되어 적어도 하반기나 되어야 물량이 출회될 수 있을 것이라는 전망과 함께 반복되는 트러블로 이란의 대규모 생산설비의 재가동 시기가 불투명하다는 뉴스가 전해진다. 석유화학 경기가 본격적인 하강국면에 진입할 것이라는 전망은 자취를 감추고 일각에서는 Super Cycle에 대한 전망도 나오고 있는 상황이다.

그렇다면 석유화학 산업에 있어서 중동의 영향력은 과연 한계에 다다른 것일까. 본고에서는 중동 석유화학 산업의 지금까지의 성장 모델을 분석하고 이들의 향후 성장 전략을 전망함으로써 중동 석유화학 산업의 현재와 미래를 살펴보고자 한다. 이는 현재 석유화학 산업의 최대 관심사 중 하나인 중동 석유화학 산업의 향후 전망에 대한 해답은 물론 전환기를 맞이한 세계 석유화학 산업의 구조 재편 방향을 예측하는 데에도 중요한 단서를 제공해줄 것이다.

Ⅰ. 중동 석유화학 산업의 성장 모델 분석

석유화학산업의 관점에서 이야기하는 중동은, 사우디 아라비아, 아랍에미리트, 카타르, 쿠웨이트 등 아라비아반도의 주요 산유국과 넓게는 이란 및 북아프리카의 리비아, 알제리 등이 포함될 수 있으나, 지금까지 적극적인 육성을 통해 석유화학산업이 본격 성장궤도에 진입한 국가들은 아라비아반도의 국가들이다(이하에서 중동은사우디 아라비아, 아랍에미리트, 카타르, 쿠웨이트, 바레인, 오만의 걸프협력기구 6개국과 이란을 포함하는 개념으로 지칭). 이들 국가에서는 석유나 천연가스 수출을 통해 벌어들인 수입이 전체 GDP의 약 50%, 정부 재정과 수출의 약 80%를 차지하고 있다. 석유에 대한 의존도가 높은 취약한 경제 구조로 인해 중동 국가들은 유가변동에 직접적으로 영향을 받을 수밖에 없는 처지이다. 실제로 중동 국가들의 경제성장률과 국제 유가 추이는 거의 동일한 움직임을 보여왔다. 중동의 대표적 산유국인 사우디 아라비아의 경우, 70년대 두 차례의 오일 쇼크 이후 안정적인 저유가 기조가 유지되었던 80~90년대에 만성적인 재정 적자에 시달리기도 하였다.

자국내 석유화학 생산능력 확대에 기반한 수출형 성장모델 유지

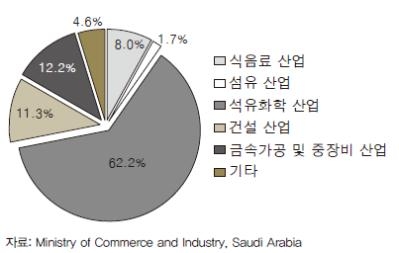

유가 변동에 따라 경제 전체가 휘청거리는 빈약한 경제구조를 고도화, 다변화하고 고용창출을 달성하기 위해 중동 국가들은 자국 내산업 기반 강화에 노력을 기울여왔다. 사우디 아라비아의 경우, 1차오일 쇼크 경험 이후 5개년 경제 개발 계획을 통해 자국의 강점을 바탕으로 석유화학, 알루미늄, 철강 등 에너지 집약적 산업을 집중 육성해왔다. 특히 석유화학 산업은 경제 개발 계획을 실행한 1970년 이후부터 제 7차경제 개발 계획 기간(2000~2004년)까지의 비석유 부문 누적 설비 투자액의 60% 이상을 차지할 정도로 경제구조 고도화 노력에 있어서 중요한 역할을 담당하고 있다(<그림 3> 참조). 한편, 사우디 아라비아를 모델로 중동 국가들은 저가 원료를 바탕으로 자국 내 산업 기반 마련 정책 기조에 따라 공격적 신증설을 추진해왔다(<그림 4>참조). 카타르, 이란, 쿠웨이트 등은 90년대 후반부터 석유화학 다운스트림 분야 프로젝트를 적극 추진한다는 방침을 세우고 석유화학 경제 특구, 정유/제조 중심 산업도시 등을 구축하며 본격적으로 석유화학 산업 성장의 발판을 마련해왔다.

유기적 성장 모델만으로도 고수익 실현

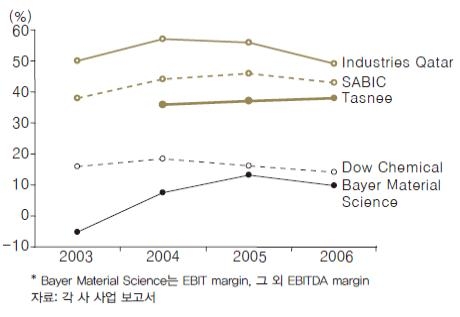

중동 석유화학 기업들은 단기간 내에 자국 내 생산 능력 확대에 필요한 기술을 확보하고자 선진 기업들과의 합작을 적극적으로 활용했으나, 기본적으로는 유기적 성장(Organic Growth)전략을 고수해왔다. 사우디 아라비아의 Yanpet, PetroKemya, Jubail United Petrochemicals, 및 카타르의 Q-Chem, 쿠웨이트의 Equate 등이 모두 이러한 성장 모델 하에서 추진된 프로젝트들이다. 제품 측면에서는 저가 에탄원료로부터의 이익을 극대화하기 위해 PE 등 에틸렌 유도품 위주의 제품 포트폴리오를 구축했다. 현재까지도 카타르, 아랍에미리트 등의 중동 국가들은 프로필렌 유도품인 PP 생산 시설을 보유하고 있지 않다. 저가 에탄 가스에 기반한 파괴적인 원가 경쟁력은 차별적인 제품력이나 고도의 마케팅 역량 없이도 그 자체로 전세계 모든 시장에서 수출 경쟁력을 확보해주었으며, 그 덕분에 중동 석유화학 기업들은 30%를 상회하는 높은 수익률을 유지할 수 있었다(<그림 5> 참조).

Ⅱ. 새로운 성장 모델 도입의 필요성

중동 석유화학 국가들의 수출형 성장 모델이 성공할 수 있었던 이면에는 값싸고 풍부한 원료와 함께 석유 경제가 장기간 안정적으로 유지될 것이라는 믿음이 중요한 역할을 해왔다. 그러나 저가 원료의 확보가 더 이상 용이하지 않을 것으로 전망되는 가운데, 신흥 개도국의 수요 급증으로 석유 자원의 고갈 가능성이 제기되고, 설상가상으로 화석 연료 사용을 억제하는 환경 규제가 강화되면서 기존 성장 모델의 유효성에 대한 의문이 점진적으로 강해지고 있다. 중동 국가들이 석유화학 산업의 육성방식 전환을 고민하지 않을 수 없는 상황이 도래한 것이다.

파괴적 경쟁력을 지닌 원료 확보의 한계

과거 유전에 함께 매장되어 있던 수반 가스(Associated gas, 원유와 함께 매장되어 있는 가스로 순수 천연가스전의 비수반 가스대비 에탄 함량이 3배 가량 높다)를 태워버리던 데에서 이를 석유화학 원료로 활용한 이래 중동 국가들은 자국 내 석유화학 생산 설비에 대해 수반 가스를 거의 거저 제공하고 있다. 저렴하면서도 비수반 가스대비 에탄 함량이 월등히 높은 수반 가스의 안정적 공급은 당연히 중동 석유화학 산업 경쟁력의 강력한 원천이 되어왔다. 그런데 현재 수반 가스 부족이 중동석유화학 신증설 설비 가동의 발목을 잡고 있다. 세계 최대의 석유/가스 매장량을 자랑하는 중동이 최근 가스 부족난에 시달리고 있다는 것이다.

① 원유 생산량 동결 기조 유지

중동의 가스 부족 문제를 이해하기 위해서는 매장량이 아닌, 가용 생산량에 주목해야 한다. 세계 경기 침체와 더불어 OPEC은 2008년 9월 이후 원유 감산 조치를 취해왔으며, 유가를 배럴당 70~80달러 수준으로 유지하기 위해 지금까지도 생산량동결 기조를 유지하고 있다. 이에 따라 OPEC 12개국의 총 생산량 가운데 약 28%를 차지하고 있는 사우디 아라비아의 원유 생산량은 지난 몇 년간 막대한 투자를 통해 하루 평균 약 1,200만 배럴로 생산 능력이 확대되었음에도 불구하고, 현재 약 800만 배럴로 제한 받고 있다. 2008년 사우디 아라비아의 하루 평균 원유 생산량인 1,085만 배럴 대비 20% 가량 감소한 것이다. 문제는 사우디 아라비아의 가스는 총 매장량 가운데 57%가 수반 가스 형태로 매장되어 있어 원유 생산 감소는 가스 생산감소로 이어질 수밖에 없다는 점이다. 2008년에서 2010년 사이 에틸렌 생산 설비는 500만 톤 이상 증가한 반면, 원유 생산 감소에 따라 가스 공급은 오히려 감소했다. 가스 생산량의 55%와 45%를 각각 발전용 연료 및 석유화학 원료로 사용하고 있는 사우디 아라비아는 최근 담수화 처리 등에 필요한 전력 공급이 차질을 빚고 있으며, 석유화학 신증설 설비에 대한 가스 공급도 원활하지 못한 상황이다. 실제로 YanSab, Sharq 등 사우디 아라비아의 대규모 석유화학 신증설 프로젝트들은 이미 기계적 완공을 마쳤음에도 지금까지 본격 가동에 돌입하지 못하고 있으며, 지난해 4월 가동을 시작한 PetroRabigh의 경우도 12월에나 비로소 본격 가동에 돌입했다.

② 전력 사용량 증가에 따른 가스 수요 급증

국제 신용 평가 기관 무디스는 2008년 발표한 걸프 전력 산업 리포트(The ArabianGulf Electricity Industry)에서 중동 국가들의 전력 부족난이 이들 국가의 장기 경제 발전에 있어서 최대의 위험요인이 될 정도로 심각한 수준이라고 지적하고 있다. 걸프협력기구(GCC, Gulf Cooperation Council)의 6개국에서는 인구 증가, 산업 개발 및 그에 따른 담수화 처리량 증가 등으로 전력 소비량이 연 평균 7%씩 증가하고 있으며, 이러한 추세가 지속될 경우 2015년까지 현재 발전 용량의 81%가 추가로 필요하게 될 것으로 전망되고 있다. 중동 국가들에서는 발전용 연료에 있어서 가스가 차지하는 비중이 매우 높아 전력 수요 급증에 따른 가스 사용량도 급증하고 있는 상황이다.

쿠웨이트에서는 2006년부터 특히 여름철 전력 수요 증가로 정전 사태가 반복됨에 따라 전력 부족 및 발전용 가스 공급 확대에 따른 원료 부족으로 정유 및 석유화학 설비의 가동이 중단되는 사태가 빚어졌다. 이에 따라 카타르로부터 가스 공급 계약 체결을 통해 매년 여름 추가 가스 필요량을 조달 받고 있으며, 기저 발전용 연료에 있어서 석유 비중을 지속적으로 확대하고 있다. 최대 산유국인 사우디 아라비아 또한 전력 부족 문제에 있어서 예외가 아니다. 사우디 아라비아는 전력난 해결과 동시에 가스 원료의 효과적 활용을 위해 2006년 4월 새로운 법령을 통해 향후 서부 해안 지역에 건설하게 될 모든 발전 설비는 가스가 아닌 석유 연료를 사용하도록 정함으로써, 가스는 고부가 수출 산업용 원료로서 우선 활용될 수 있도록 하고 있다. 아랍에미리트는 세계 6위의 가스 매장량을 지니고 있지만, 현재 가스 순수입국이다.특히, 발전용 연료에 있어서 가스 사용 비중이 높아 전력 공급 확대 및 효율적인 가스 활용 문제 해결이라는 막중한 부담을 안고 있다. 아부다비는 전력난 해소를 위해 2007년부터 카타르의 세계 최대 가스전 North Field로부터 가스를 공급받고 있는 실정이다.

③ 유전 노후화에 따른 가스 주입량 증가

중동 산유국들의 유전 노후화에 따른 수반 가스 재주입(Re-injection) 필요량 증가도 중동 석유화학 산업의 원료 부족난을 가중시킬 수 있는 요인이다. 수반 가스전에서 재주입에 사용되는 가스의 량은 유전의 상태에 따라 차이가 있지만, 사우디 아라비아, 쿠웨이트, 아랍에미리트 등의 거대 유전의 생산량이 2004~2005년경에 피크를 지남에 따라 최근 전반적으로 가스 재주입 필요량이 커지고 있는 추세이다. 이란의 경우 2008년 가스 생산량 중 70%만이 활용되고,14%는 누출 및 소각(Flaring)으로 손실되며, 유전의 압력을 유지하기 위해 재주입되는 가스의 비중은 16% 수준인 것으로 알려져 있다. 세계 최대 유전 가운데 하나인 이란의 Ahwaz유전은 1970년대 생산량이 피크에 달했지만, 1979년부터 가스 주입을 시작함에 따라 현재까지도 70년대 중반 수준의 생산량을 유지하고 있다. 아부다비의 상황은 보다 심각하다. 현재 아부다비는 하루 평균 가스 생산량가운데 약 35%를 유전에 재주입하는데 사용하고 있다. 아부다비 국영 가스 기업 Adgas(Abu Dhabi GasLiquefaction Company)의 이사 하메드 알-마주키(Hamed al-Marzouqi)는 유전의 압력을 높여 생산률을 끌어올리기 위해 재주입되는 가스 필요량이 2020년까지 연 평균 8%씩 상승할 것이라 분석하고 있다. 이에 따라 알-마주키는 향후 가스 공급량이 추가로 확보되더라도 발전 또는 석유화학 산업 부문에 활용되기 보다는 원유 생산 부문에 활용될 가능성이 높을 것으로 전망하고 있다.

아랍에미리트, 쿠웨이트 등 중동 각국은 전력난을 해결하기 원자력 발전을 검토하는 등 발전 용량 확대 및 발전 연료 다양화를 도모하고 있다. 그러나 당장 가스 부족 문제 해결에는 커다란 도움이 되지 못할 전망이다. 사우디 아라비아의 국영 석유기업 아람코는 늘어나는 석유화학 등 산업용 가스 수요에 대응하기 위해 2015년까지 가스 공급 능력을 현재의 연산 64 BCM(Billion Cubic Meter)에서 93 BCM으로 약 50% 확대를 계획하고 있다. 그러나 비수반 가스전 탐사 노력이 지난 수년간 이렇다 할 성과가 없어 목표 달성이 불투명한 실정이다. 더욱이 유전 노후화 등의 구조적인 문제에 따라 자국 내 가스 수요가 급증하고 있는 상황에서, 카타르를 제외한 대부분의 아라비아 반도 국가들이 현재 가스 생산량의 약 70%를 수반 가스전에 의존하고 있어 가스 부족 문제 해결은 단기적 관점에서 그리 낙관적이지만은 않은 상황이다.

강력한 경제 성장 엔진의 확보 필요성 대두

중동 국가들은 과거 오일 쇼크 당시에도 막대한 자금의 유입을 경험한 바 있다. 그러나 당시 원유 수입금은 대부분 자국 경제 기반 확충이 아닌, 해외 부동산 투자 또는 주식 등 간접 투자에 주로 활용되었다. 이후 장기간 지속된 저유가 시대를 거쳐오면서 중동 국가들은 오일 머니의 현명한 활용에 대해 뼈저린 교훈을 얻게 되었다.

그 결과로 석유 자원의 레버리지를 극대화 할 수 있는 다운스트림 부문의 육성을 지속 추진해왔으나, 성과는 기대에 미치지 못하고 있는 실정이다. 더욱이 원유 고갈문제가 대두되고 신재생 에너지 활용 확대가 가속화됨에 따라 최근 중동 국가들 내에서는 원유 판매에 의존한 경제 성장의 지속 가능성에 대해 불안감이 확산되는 상황이다.

1차 오일쇼크를 경험한 1970년대 초부터 경제 개발 계획을 추진해온 사우디 아라비아는 매년 경제 성장률과 더불어 정유 산업과 석유화학 산업에 대해 별도의 성장 목표를 설정해 성과를 평가하고 있다. 이에 따라 사우디 아라비아의 석유화학 부문은 실제로 놀라운 발전을 보여왔지만, 그럼에도 불구하고 제 7차 경제 개발 계획기간(2000~2004년)에서 설정된 정부의 높은 기대치에는 미치지 못했다. 사우디 정부가 목표로 한 석유화학 산업의 부가가치 성장은 연평균 8.3%였으나 실제로는4.1%에 그쳤을 뿐이다. 주요 타깃 시장인 유럽 시장에서의 수출 점유율 확대에도 한계에 부딪혔다. 범용 석유화학 제품의 자국내 생산 능력 확대를 통한 수출 모델로서는 사우디 정부가 원하는 수준의 성장을 달성하기에 역부족인 것이 드러난 것이다.

이에 아라비아 반도의 여러 산유국들은 최근 앞다투어 국가 비전 2030, 경제 비전 2030 등 장기 경제 개발 계획을 수립해 실행에 옮기고 있다. 원유로부터의 재정수입이 감소할 것을 대비해 석유가 주 에너지원으로서의 지위를 유지할 것으로 예상되는 약 2030년경까지 원유 판매로부터 축적한 부를 통해 Post-오일 시대를 대비한 경제 구조를 갖춰놓고자 하는 의도로 파악된다. 이들 국가의 경제 개발 계획에 있어서 공통적으로 눈에 띄는 부분은 석유화학 산업에 대한 글로벌 육성 전략이다. 지금까지 석유화학 산업을 육성하지 않았던 것은 아니지만, 이를 더욱 중점적으로, 체계적으로 육성하겠다는 것이다. 석유화학 산업 이외에 중동 국가들이 역량을 발휘할 수 있는 분야가 극히 제약되어 있다는 현실적 판단도 작용한 것으로 볼 수 있다.

Ⅲ. 중동 석유화학 산업의 성장 모델 전환과 의미

중동 석유화학 산업은 파괴적 경쟁력에 기반한 자국 내 생산능력의 추가적 확대에 있어서 어느 정도 한계에 직면한 것으로 판단된다. 그러나 결론적으로 중동 석유화학의 성장이 여기서 멈추지는 않을 전망이다. Post-오일 시대가 도래하기까지 중동국가들이 경제 성장을 위해 최대한 활용할 수 있는 무기는 석유자원이 유일하기 때문이다. 석유화학 산업은 석유자원을 고도로 활용할 수 있는 최적의 산업으로, 중동국가들의 향후 경제 성장 노력에 있어서 그 역할이 보다 중요해질 전망이다. 이러한 맥락에서 향후 중동 석유화학 산업의 향후 전략 방향을 예측해보고자 한다.

성장 모델의 전환 모색

중동 석유화학 산업은 지금까지 에탄 가스에 기반한 범용 석유화학 제품 위주의 수출형 성장 모델을 지향해 왔다. 그러나 현재 중동 석유화학 산업은 파괴적 경쟁력의 원천인 원료 부족 문제에 직면해 있으며, 석유화학 산업에 거는 중동 정부의 성장기대치는 과거대비 높아져 있는 상황이다. 이에 중동 석유화학 산업은 성장 모델전환을 통해 점차 납사, LPG 등 다양한 원료를 활용해 고부가가치 다운스트림 영역으로의 사업 도메인 확장을 도모하고 있는 것으로 해석된다(<그림 8> 참조). 에탄 가스 기반의 단순한 에틸렌 유도품 생산만으로는 부가가치 창출에 한계가 있기 때문이다. 그러나, 새로운 성장 모델 하에서 중동 석유화학 산업의 경쟁력은 더 이상 과거 저렴한 에탄가스 가격에서 확보할 수 있었던 정도의 파괴적인 수준을 유지하기 어려울 것이다. 이에 따라 중동 기업들은 기능성 석유화학 제품 사업에서의 핵심 성공 요인인 R&D, 마케팅 역량 및 현지고객 기반 확보를 위해 더욱 적극적으로 현지진출 및 해외 자산 인수에 힘을 쏟을 수밖에 없을 것이다. 특히 현지 사업 인수를 통한 비유기적 성장(Inorganic Growth)은 중동국가들이 기대하는 수준의 빠른 양적, 질적 성장을 가능케 해 줄 수 있는 전략적 수단으로 적극 활용될 전망이다.

주요 국가별 성장 모델 전환 동향 및 전망

세계 경기 침체 속에서도 잇따르고 있는 중동 기업들의 해외 직접 투자 소식은 중동석유화학 산업이 새로운 성장 모델로 전환하고 있음을 방증한다. 석유화학 산업을 적극적으로 육성하고 있는 사우디 아라비아, 아부다비, 카타르 등 3개국의 사례를 집중적으로 살펴본다.

① 사우디 아라비아

사우디 아라비아의 석유화학 산업은 제 8차 경제 개발 기간(2005~2009) 동안 사우디 정부가 설정한 석유화학 부문의 연평균 7.3%의 부가가치 성장률 목표를 달성하기 위해, 여타 중동 국가들 대비 일찍 성장 모델의 전환을 시도해왔다. 자국내 생산능력 확대와 더불어 일찌감치 해외 시장 직접 투자에 발벗고 나선 결과, 고도의 마케팅 역량을 확보하고 고부가가치의 기능성 제품군으로 사업 도메인을 확대하는데 성공했다.

사우디 아라비아의 對(대)유럽 에틸렌 유도품 수출 통계를 살펴보면, 빠르게 증가하던 시장 점유율이 2004년 이후 120만 톤 수준에서 횡보를 거듭하고 있으나 DSM, Huntsman 등 유럽 현지의 인수 자산을 통해 생산 및 판매하고 있는 약 300만 톤에 달하는 석유화학 제품을 고려할 경우, 사우디 아라비아의 유럽 시장에 대한 영향력은 막대하다고 할 수 있다. 나아가 2007년 GE Plastics 인수를 통해 범용 일변도의 제품 포트폴리오를 보다 고부가가치의 기능성 제품 군으로 확대하기 위한 발판을 마련함과 동시에 명실상부한 글로벌 메이저 플레이어로 도약했다.

SABIC과 아람코는 글로벌 플레이어로서의 입지를 강화하기 위해 세계 최대의 시장, 중국에서 마치 하나의 가상 기업과 같이 전략적으로 협업하고 있다. 아람코는 Sinopec 등과의 합작을 통해 Fujian 정유-석유화학 콤플렉스에서 생산하는 석유학 제품의 판매 및 마케팅을 SABIC의 중국 현지 판매 법인 SABIC Shenzhen Trading이 담당토록 하고 있다. 2008년 마케팅 협정을 체결하는 자리에서 SABIC의 부회장이자 CEO 모하메드 알-마디 또한 사우디 산업 발전의 가속화와 GDP 성장 극대화에 최대한 기여할 수 있도록 아람코와 마케팅, 기술 등 사업 전반에 걸쳐 전략적 협력 관계를 강화해 나갈 것이라고 밝힌 바 있다.

② 아부다비

아부다비는 ‘경제 비전 2030’을 달성하기 위한 마스터플랜에서 원유 정제 부문과 석유화학을 중심 축에 두고 있다. 구체적으로는 자국 내 사업을 플랫폼으로 하여 아부다비의 영향력을 글로벌 영역으로까지 확대하고자 자국 내 석유화학 생산능력 확대와 더불어 국부펀드 IPIC를 통한 아시아, 북아프리카, 유럽 등지에의 직접 투자 확대 계획을 강조하고 있다. 해외 탄화수소 시장에 투자하는 것을 목적으로 1984년 설립된 IPIC는 아부다비의 석유 및 석유화학 사업에 있어서 합작업무를 원활화 하는데 기여할 뿐 아니라, IPIC의 포트폴리오에 포함된 기업들의 기술과 사업 노하우, 네트워크 등을 통해 아부다비의 석유화학 산업 발전에 적극적인 역할을 수행하고 있다.

이미 1997년 유럽 석유화학기업 Borealis의 인수를 통해 확보한 기술력을 바탕으로 자국내 Borouge 설립을 성공적으로 이끈 바 있는 IPIC는 아부다비의 경제 비전 수립에 따라 최근 더욱 두드러진 활약상을 보여주고 있다. 첫번째 성과는 지금까지 중동 석유화학 산업의 최대 취약점 중 하나로 꼽혀왔던 엔지니어링 기술의 확보이다. 지난해 1월 독일의 엔지니어링 기업 만페로스탈(MAN Ferrostaal)을 인수함으로써 중앙아시아 등지에서 검토하고 있는 석유화학 프로젝트를 비롯해 자국내 정유연계 석유화학 프로젝트 등에 만페로스탈의 엔지니어링 기술을 활용할 수 있게 되었다. 나아가 캐나다의 노바 케미컬즈(Nova Chemicals)를 인수함으로써 북미 시장 유통망을 확보했다. IPIC의 이사 카뎀 알 쿠바이시(Khadem al-Qubaisi)는 노바케미컬즈가 IPIC의 석유화학 부문 장기 성장 전략에 잘 들어맞으며, 선진 시장에 대한 마케팅 역량과 세계 수준의 테크놀로지를 제공하고 상품 범위를 넓혀줌으로써 IPIC의 기존 석유화학 포트폴리오에 시너지를 창출해 줄 것이라고 밝힌 바 있다.

IPIC의 활약은 올해에도 계속될 전망이다. 약 150년 전통의 글로벌 화학기업 Bayer의 일부 자산 인수 내지는 합작을 검토하고 있다고 밝혔기 때문이다. 아부다비는 현재 납사 원료 기반 초대형 석유화학 프로젝트 Chemaweyaat을 추진하고 있으며, 제품 다각화를 위해 특히 벤젠 및 페놀 체인의 강화를 검토 하고 있다. 이에 벤젠 기반 기능성 석유화학 제품인 폴리우레탄과, 페놀 기반 엔지니어링 플라스틱인 폴리카보네이트에 있어서 세계 최고의 지위를 확보하고 있는 Bayer의 MaterialScience 부문은 아부다비가 바라는 제품 기술력 및 글로벌 고객 기반 등을 한꺼번에 제공해줄 수 있는 매력적인 자산이 아닐 수 없다.

③ 카타르

카타르의 적극적인 아시아 시장 직접 투자 움직임도 두드러진다. 2008년 사업보고서에서 QP는 QPI(Qatar Petroleum International)를 통해 향후 전세계 에너지 및 석유화학 프로젝트 대한 전략적 투자를 강화해 나갈 것임을 천명했다. QP회장 압둘라 빈 하마드 알-아티아(Abudllah Bin Hamad Al-Attiyah)는 ‘2008년은 ‘카타르국가 비전 2030’이 발표된 뜻 깊은 해로서, QP는 카타르의 경제 비전 달성에 있어서 핵심적인 역할을 수행하기 위해 중국에서의 정유 연계 석유화학 콤플렉스 및 싱가포르 석유화학 생산 설비 투자 등을 검토 하고 있다’고 덧붙인 바 있다.

QPI는 자국의 풍부한 LPG 원료를 레버리지하여 최근 페트로차이나(CNPC) 및 중국해양석유총공사(CNOOC) 등 중국 메이저 기업들과의 대규모 석유화학 프로젝트 추진에 합의하고 중국 당국으로부터 사업 허가를 받은 상태이다. QPI가 페트로베트남 등과의 합작을 통해 베트남에 건설 예정인 40억 달러 규모의 석유화학 콤플렉스에서도 카타르의 LPG가 원료로 사용될 예정이다.

아시아 생산 능력 확대와 더불어 물류 허브 확보에도 성과를 나타내고 있다. QPI는 2009년 쉘과의 합작을 통해 기존 PCS(Petrochemical Corporation of Singapore)와 TPC(The Polyolefin Company Singapore)에 대해 쉘이 보유하고 있던 지분의 절반을 확보했다. 쉘과 스미토모가 합작을 통해 운영해온 PCS와 TPC의 경우, 강력한 수직통합 및 물류에 유리한 지리적 조건 등으로 아시아 석유화학 설비중 경쟁력이 높은 자산으로 손꼽히고 있다. 싱가포르 거점 확보는 카타르가 자국 내에서 생산된 석유화학 제품을 아시아 시장에 수출 하는데 있어서도 시너지를 창출해 줄 수 있을 것으로 전망된다.

글로벌 석유화학 기업으로의 도약이 궁극적 목표

중동 기업들은 유럽 및 북미 등의 선진 시장 직접 투자를 통해 수출형 성장 모델 하에서 가장 취약했던 브랜드 파워, 현지 시장 노하우, 고급 인력 등 소프트 자산 확보에 비약적 성과를 거두고 있다. 실제로 SABIC의 경우 DSM, Huntsman 등을 인수한 이후 수출 시장에서 유럽 생산 제품 대비 중동산 제품으로서 겪었던 5~10%의 가격 디스카운트가 사라졌다고 말하고 있다. 또한, 장기적으로 프리미엄 그레이드 또는 기능성 제품군 등으로 사업 도메인을 지속적으로 확대함으로써 전환기 석유화학산업에서 주도권을 확보해 나갈 예정이다.

중동 기업들이 구미 선진 기업들의 자산 인수를 통해 얻은 기술력 등은 자국 내사업의 경쟁력 강화에 있어서도 시너지를 창출할 수 있을 것으로 전망된다. 실제로 아부다비의 경우, 유럽의 Borealis와 맨페로스탈 및 북미의 노바 케미컬스로부터의 기술 및 사업 노하우를 자국 내 사업에 효과적으로 접목시킴으로써 전반적인 사업 고도화 추진을 위한 밑그림을 그리고 있다.

궁극적으로 중동 석유화학 산업은 자국내 생산 능력 확대와 적극적인 해외 직접 투자의 두 가지 성장 축을 동시에 활용함으로써 진정한 글로벌 플레이어로의 도약을 준비하고 있다고 말할 수 있다. 회계 및 금융 자문 기업 KPMG는 최근 화학 산업 리포트에서 중동 현지에서의 생산 능력 확대는 중동 화학기업들의 성장 전략 중 한가지일 뿐이라고 지적하고 있다. KPMG는 중동 기업들이 사업 영역을 확대하고 제품과 고객군을 다양화하기 위해 글로벌 수준에서의 인수합병을 전략적 도구로 활용함으로써 2015년경에는 세계 석유화학 산업의 주도권을 장악하게 될 것으로 전망했다.

중동 석유화학 산업의 성장 모델 전환이 우리 기업들에게 미치는 영향은 단기적으로 크지 않을 것으로 전망된다. 오히려 중동 현지의 수출용 신증설 물량이 가스부족 문제로 차질을 빚음에 따라 수출 비중이 높은 국내 기업들의 반사 이익이 예상되기도 한다. 그러나, 중동 국가들이 막대한 오일 머니를 기반으로 서구 선진 기업들의 자산을 지속적으로 확보해 나갈 경우, 장기적으로 중동의 영향력은 과거 단순히 수출 시장에 대한 위협과는 비교할 수 없을 정도로 막강해질 것이다. 이러한 상황에서 서구 선진기업들은 중장기적으로 수익성 악화가 예상되는 부문에 대해 과감한 포트폴리오 조정을 추진하는 한편, 새로운 성장 엔진 발굴에 투자를 아끼지 않고 있다. 우리 기업들 또한 장기적으로 세계 석유화학 산업의 구조적 변화의 흐름에서 자유로울 수 없을 것이다. 수출 확대를 통해 성장해온 국내 석유화학 기업들은 범용제품 위주의 양적 성장 방식이 과연 장기적으로도 유효할 것인지에 대해 재고해 보아야 할 것이다. 지속 가능한 성장을 위해서는 과거의 성장 모델에 안주하지 말고 지금부터 적극적으로 대응 방안을 모색해야 할 것이다. [문상철 선임연구원]

*위의 자료는 LG경제연구원이 발표한 보고서의 주요 내용 중 일부 입니다. 언론보도 참고자료로만 사용할 수 있습니다.

웹사이트: http://www.lgeri.com

연락처

LG경제연구원 문상철 선임연구원

02-3777-0471

이메일 보내기