현대경제연구원 ‘사회적 기업 활성화를 위한 5대 과제’

사회적 기업이란 “취약계층에게 사회서비스 또는 일자리를 제공하는 등의 사회적 목적을 추구하면서 동시에 영업활동을 수행하는 기업”으로서, 사회적 가치와 경제적 가치를 동시에 추구하는 이중적 성격을 갖고 있다.

‘07년부터 시행 중인 ‘사회적기업육성법’에 따라 유급근로자 고용, 사회적 목적 실현, 영업활동 수입이 노무비의 30% 이상 등 7가지 인증요건을 충족한 경우에만 사회적 기업이라는 명칭을 배타적으로 쓸 수 있으며, 세금 감면, 인건비 지원, 자금 지원 등 혜택을 주고 있다.

영국과 미국의 시장주도형 모델, 이태리와 폴란드의 공동체주도형 모델과 달리 우리나라의 사회적 기업은 높은 인증요건과 많은 혜택을 지닌 정부주도형 모델로서, 경제활동인구 중 차지하는 고용비중은 0.03%(OECD 평균 4.4%)에 불과하며, 매출액이 GDP에서 차지하는 비중은 0.01%에 그쳐 유럽과 미국 등 선진국에 한참 뒤져 있는 실정이다.

사회적 기업의 인증 현황과 문제점

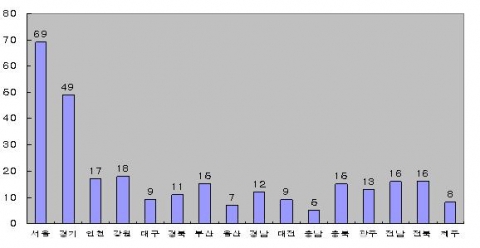

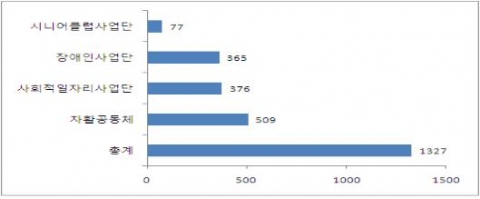

(인증 현황) 2010년 4월 현재 289개의 사회적 기업이 인증을 얻어 활동하고 있으며, 시기별 인증 추이를 보면, 2008년12월 제6차 64개 인증을 정점으로 점차 감소추세에 있다. 지역별로는 수도권이 135개(46.7%)로 가장 많았으며, 호남권(45개, 15.6%)과 강원도(18개, 6.2%)가 활발하게 사업에 참여하고, 반면 충청권(29개, 10.0%)과 대경권(20개, 6.9%)은 저조한 편이다. 업종 분야별로 보면, 사회복지 58개(20.1%), 환경 51개(17.6%), 간병·가사지원 40개(13.8%), 문화예술 19개(6.6%), 보육 16개(5.5%)의 순이었다. 조직형태별로 보면, 상법상 회사가 125개(43.5%)로 가장 많았고, 그 다음으로는 비영리단체 55개(19%), 사단법인(17.6%), 사회복지법인 35개(12.1%) 등이었다. 사회적 목적별로 보면, 사회적 일자리 창출사업과 연계하여 일자리제공형이 110개(44%)로 가장 많고, 일자리제공과 사회서비스제공을 동시에 하는 혼합형이 71개(28%), 순수한 사회서비스 제공형은 33개(13%)에 그쳤다.

(문제점) 2007년 7월 시행 이후 짧은 기간에 사회적기업의 육성을 위한 법적·제도적 토대를 마련했다는 성과에도 불구하고 몇 가지 문제점을 드러내고 있다. 첫째, 시행 4년째에 벌써 인증 추세가 감소하고 있으며, 둘째, 복지서비스가 아직 충분하지 않음에도 불구하고 상법상 회사 형태가 가장 많아 초기에 상업성이 과도하다는 우려가 제기되고 있다. 셋째, 사회적기업의 목적별 분포를 보면 일자리제공형에 편중되어 있다. 넷째, 인증요건이 너무 엄격해 새로운 사회적기업의 진입을 막는 높은 장벽으로 작용하고 있으며, 다섯째, 직접적인 인건비 지원으로 사회적 기업의 자립을 제약하는 요인이 되고 있다.

정책적 시사점 및 과제

사회적 기업이 법적·제도적 안정화라는 1단계 성과를 바탕으로 질적인 도약과 양적인 팽창을 통해 2단계 발전을 하기 위해서는 다음 5가지 정책적 과제를 검토할 필요가 있다.

첫째, 사회적기업의 인증요건을 완화하고 지원을 줄여나감으로써 정부주도형 모델을 시장주도형으로 전환하고, 지원제도의 일몰제를 도입하여 재정부담을 최소화하고 사회적 기업의 자립성을 키워야 한다. 둘째, 경영대학원(MBA과정)에 사회적 기업가 양성 프로그램을 개설하고 ‘사회적 기업가를 육성하는 사회적 기업’의 설립을 지원해야 한다. 셋째, 사회적 기업에 장기 투자할 수 있는 ‘인내 자본’(patient capital)의 육성과 (가칭)‘사회적기업투자펀드’의 설립이 필요하다. 넷째, 정부와 시장이 커버하지 못하고 있는 사회적 기업 고유의 사업분야(Market Niche)를 개발하여 지속가능한 발전을 지원해야 한다. 다섯째, 지역사회에 뿌리박은 지역연계형 사회적기업의 비중을 늘리고, 이를 위해 지자체의 지역신용보증기금 출연 등이 필요하다. [연구위원 김동열]

*위 자료는 현대경제연구원이 발표한 보고서의 주요 내용 중 일부 입니다. 언론보도 참고자료로만 사용할 수 있습니다.

웹사이트: http://www.hri.co.kr

연락처

현대경제연구원 경제연구본부

연구위원 김동열

02-2072-6213

이메일 보내기