현대경제연구원 ‘한국 서비스산업의 7대 취약점’

(참여정부) 서비스수지 적자 및 서비스 개방에 대비한 경쟁력 강화를 목표로 서비스산업 발전 대책을 마련함

1단계 서비스산업 경쟁력 강화(2006.12) 대책은 서비스수지 개선을 목표로 함. 2단계 서비스산업 경쟁력 강화(2007.07) 대책은 관광·레저분야 해외소비의 국내 전환을 목표로 함. 3단계 서비스산업 경쟁력 강화(2007.12) 대책은 문화·디지털콘텐츠·관광 산업의 경쟁력 강화를 목표로 함

(새정부) 경제 성장 확충과 일자리 창출을 위한 서비스산업 선진화 방안을 마련함

1단계 서비스선진화(Service PROGRESS I : 2008.04) 방안은 서비스수지 적자 유발 분야인 여행수지와 사업서비스수지 적자 해소를 위한 대책을 마련함. 2단계 서비스선진화(Service PROGRESS II : 2008.09) 방안은 서비스산업 규제 합리화를 통한 일자리 창출 대책을 마련함. 3단계 서비스선진화(Service PROGRESS III : 2008.12) 방안은 서비스산업을 성장동력산업으로 육성하기 위한 대책을 마련함

그럼에도 불구하고 최근 들어 서비스산업이 경제에서 차지하는 비중은 감소하고 있음

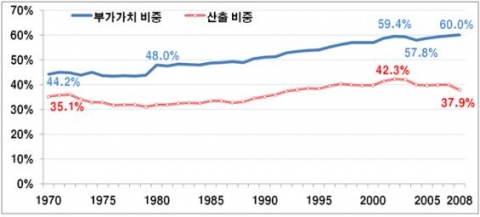

서비스산업이 총산출에서 차지하는 비중은 증가세를 보이다가 최근 들어 감소하고 있음. 1970년 35.1%에 불과했던 서비스산업의 산출 비중은 2007년 39.9%를 기록했으나 2008년에는 37.9%로 2%p 감소함

서비스산업이 부가가치에서 차지하는 비중은 증가하고 있으나, 증가세는 둔화됨. 1970년 44.2%에 불과했던 서비스산업 부가가치 비중은 1980년 48.0%로 급등했고, 이후 상승세를 보여 2002년 59.4%를 기록함. 부가가치 비중의 전년대비 증가율은 2004년 -2.5%에서 2005년 1.4%로 상승했으나, 이후 하락세를 보여 2008년에는 0.5%를 기록함

본 연구는 최근 들어 서비스산업이 경제에서 차지하는 비중이 감소하고 있는 것이 비단 한국만의 문제인지를 살펴보기 위해 한국 서비스산업의 발전 정도와 문제점을 OECD 국가 비교를 통해 살펴보는 것을 목적으로 함

분석 데이터는 OECD 32개국 중 자료 분석이 가능하고 1인당 GDP가 2만 달러 이상인 24개국을 대상으로 함

OECD 32개 국가 중 호주의 데이터가 부족하고, 2만 달러에 진입하지 못한 국가는 체코, 헝가리, 멕시코, 슬로바키아, 폴란드, 칠레, 터키의 7개국임

분석대상 24개 국가에는 오스트리아, 벨기에, 캐나다, 덴마크, 핀란드, 프랑스, 독일, 그리스, 아이슬란드, 아일랜드, 이탈리아, 일본, 한국, 룩셈부르크, 네덜란드, 뉴질랜드, 노르웨이, 포르투갈, 슬로베니아, 스페인, 스웨덴, 스위스, 영국, 미국이 포함됨

2. 한국 서비스산업의 국제 위상 비교

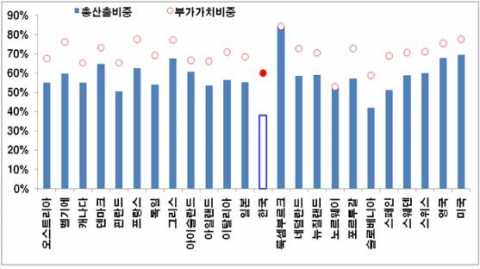

한국의 서비스산업이 총산출과 부가가치에서 차지하는 비중은 OECD 분석대상 24개국 중 각각 23위와 최하위를 기록함

2008년 한국의 서비스산업이 총산출에서 차지하는 비중은 분석대상 국가 중 최하위를 기록함. 2008년 서비스산업의 총산출 비중은 37.9%로 OECD 평균 58.1%에 미치지 못함

2008년 한국의 서비스산업이 부가가치에서 차지하는 비중은 60.0%로 OECD 평균 70.0%에 미치지 못하며, 분석대상 국가 중 22위를 기록함. 2008년 서비스산업의 부가가치 비중은 60.0%로 OECD 평균 70.0%에 미치지 못함

OECD 국가들의 1인당 GDP가 2만 달러 수준에 진입했을 때, 한국의 서비스산업이 총산출에서 차지하는 비중은 최하위를 기록함

1인당 GDP가 2만 달러에 진입한 시기는 다음과 같음. 1986년 : 스위스, 1987년 : 아이슬란드, 룩셈부르크, 노르웨이, 스웨덴, 1988년 : 핀란드, 일본, 미국, 1989년 : 캐나다, 1990년 : 오스트리아, 벨기에, 프랑스, 이탈리아, 1991년 : 네덜란드, 독일, 1996년 : 아일랜드, 영국 2003년 : 뉴질랜드, 스페인, 2004년 : 그리스, 2007년 : 포르투갈, 슬로베니아, 2008년 : 덴마크

1인당 GDP가 2만 달러 진입했을 때 서비스산업이 총산출에서 차지하는 비중 기준으로 한국은 분석대상 24개국 중 최하위를 기록함. 한국은 2007년 1인당 GDP가 21,653달러를 기록했으며, 이 때 서비스산업이 총산출에서 차지하는 비중은 39.9%로 OECD 평균 54.2%에 비해 낮은 수준을 기록함

한국(39.9%) 24위, 아일랜드(45.0%) 23위, 일본(46.1%) 22위, 핀란드(47.5%) 21위, 슬로베니아(48.0%) 20위를 기록함. 그리스가 65.6%로 1위를 기록했으며, 미국(60.7%), 뉴질랜드(58.5%), 영국(58.4%) 포르투갈(57.2%)의 순을 기록함

총부가가치에서 차지하는 서비스산업의 비중 기준으로 한국은 분석대상 24개국 중 19위를 기록함. 2007년 한국의 총부가가치 중 서비스산업 비중은 59.7%로 분석대상 평균 65.5%에 비해 낮은 수준임. 한국보다 작은 비중을 기록한 국가로는 핀란드(58.8%), 아이슬란드(52.5%), 아일랜드(56.7%), 일본(58.7%)이 있음. 그리스(75.7%) 1위, 포르투갈(72.9%) 2위, 미국(72.0%) 3위, 룩셈부르크(70.7%) 4위, 덴마크(69.3%) 5위를 기록함

2007년 서비스수지를 기준으로 한국은 OECD 분석대상 24개국 중 22위를 기록함

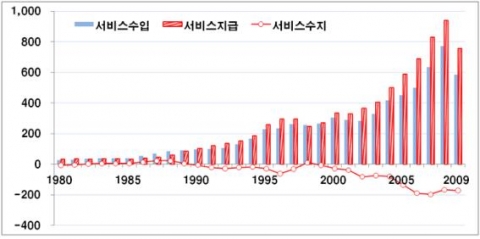

2005년 이후 급증하던 서비스수지 적자 규모는 글로벌 경기 침체로 2008년 급감했으나, 2009년 이후 증가로 전환됨. 서비스수지의 적자가 지속되고 있는 것은 서비스수입보다 서비스지급이 빠르게 증가하고 있기 때문임. 서비스수지의 적자 규모는 2004년 80.5억 달러에서 2005년 136.6억 달러로 급증한 이후 2007년 사상 최대치인 197.7억 달러를 기록함. 서비스수입과 지급은 2008년 771.8억 달러와 938.5억 달러로 사상 최대치를 기록함

한국은 캐나다, 독일, 아일랜드, 이탈리아, 일본 등의 국가와 함께 서비스수지 적자를 지속하고 있으며, 적자 폭 기준으로 독일, 일본에 이어 3위를 기록함. 미국, 영국, 스페인, 룩셈부르크 등은 서비스수지의 흑자를 지속하고 있는 반면 독일, 일본, 한국, 캐나다 등은 적자를 지속하고 있음

독일과 일본의 서비스 적자는 축소되고 있는데 반해 한국과 캐나다는 증가하고 있음. 2000년 일본의 서비스 적자는 458.6억 달러에서 2007년 현재 212.1억 달러로 크게 줄어들었으며, 이는 독일의 453억 달러보다 크게 낮았고 한국의 197.7억 달러와는 비슷한 수준임

서비스산업 종사자 수의 증가율이 둔화되고 있고, 전산업 종사자 중 서비스산업의 비중은 OECD 국가 중 22위를 기록함

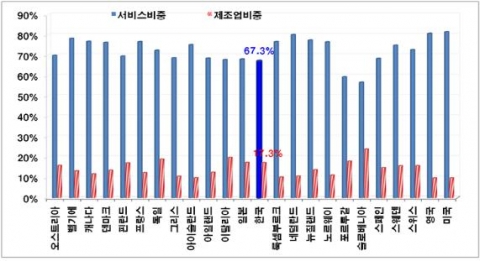

서비스산업 종사자 수는 증가하고 있으나, 증가율은 둔화되고 있음. 서비스산업 종사자 수는 증가세를 보여 2000년 1,294만 명에서 2008년 1,586만 명으로 증가함. 반면 제조업 종사자 수는 2004년 429만 명을 기록한 이후, 2005년부터 감소세를 보여 2008년에는 408만 명을 기록함. 이로 인해 전산업 종사자 수 중 서비스산업의 비중은 2000년 61.2%에서 2008년 67.3%로 6.1%p 상승함

그러나 서비스산업 종사자 수의 증가율은 2001년 4.2%를 기록한 이후 상승과 하락을 반복하다 최근 들어 하락하기 시작함. 서비스산업 종사자의 수의 전년대비 증가율은 2005년 2.5%에서 2007년 2.4%, 2008년에는 1.5%로 하락함

2008년 기준 한국의 전산업 종사자 중에서 서비스산업이 차지하는 비중은 OECD 국가 중 22위를 기록함. 총 고용 중에서 서비스산업의 비중이 가장 큰 국가는 미국(81.6%)이며, 영국(80.8%), 네덜란드(80.2%)를 기록함. 반면 총 고용 중에서 서비스산업의 비중이 가장 작은 국가는 슬로베니아(56.8%)이며, 포르투갈 59.5%, 한국 67.3%를 기록함

2008년 기준 한국의 전산업 종사자 중에서 제조업이 차지하는 비중은 6위를 기록함. 총 고용 중에서 제조업 비중이 가장 작은 국가는 영국(9.8%)이며, 아이슬란드(9.9%), 미국(9.9%)를 기록함. 총 고용 중에서 제조업 비중이 가장 큰 국가는 슬로베니아로 23.9%를 기록했으며, 이탈리아 19.8%, 독일 19.0%, 포르투갈 18.1%, 일본 17.4%, 한국 17.3%를 기록함

한국의 R&D 중 서비스산업 비중은 OECD 국가 중 최하위를 기록함

R&D 중 서비스산업의 비중은 하락하고 제조업의 비중은 상승하고 있음

한국의 연구개발비는 2001년 12조 2,736억 원에서 증가세를 보여 2006년에는 21조 1,268억 원을 기록함. 2001년 R&D 중 서비스산업 비중은 12.6%를 기록했으나 이후 하락하여 2006년에는 7.1%를 기록함. 2007년 한국의 전산업 R&D 중 서비스산업 비중은 7%로 OECD 분석대상 국가 중 최하위를 기록함

설비투자 중 서비스산업의 비중 역시 하락하고 있음. 2006년 설비투자 중 서비스산업의 비중은 40.5%를 기록했으나, 2009년에는 39.1%로 1.4%p 하락함

서비스산업의 생산성은 제조업 절반 수준에도 못 미치며, OECD 국가 중 최하위를 기록함

서비스산업의 생산성은 제조업과 더욱 큰 격차를 보임. 생산성은 취업자 1인당 부가가치를 의미하며, 2000년 기준 실질 부가가치를 통해 산출함

서비스산업의 생산성은 2000년 3.2만 달러에서 2008년 3.6만 달러로 증가했으나, 격차는 더욱 확대되어 제조업 절반 수준에도 못 미침

한국의 서비스산업 생산성은 OECD 분석 대상 24개국 중 최하위를 기록함. 2008년 한국의 서비스산업 생산성은 포르투갈의 4.0만 달러에 못 미침. 서비스 생산성이 가장 큰 국가는 룩셈부르크로 8.8만 달러를 기록함

한국의 서비스산업 중 자영업 비중은 OECD 국가 중 1위를 기록했고, 종업원 4인 이하 업체의 비중은 83.1%를 기록함

한국 서비스산업의 자영업 비중은 제조업에 비해 높은 수준을 보이고 있고, OECD 국가 중 1위를 기록할 정도로 영세함. 2007년 한국의 서비스산업 중 자영업의 비중은 20.8%로 OECD 분석 대상국 중 1위를 기록함

서비스산업에 종사하는 기업 중 종업원이 4인 이하인 기업 비중은 83.1%에 달하지만, 이들 기업의 매출 비중은 17.2%에 불과함. 2008년 기준 서비스산업에 종사하는 기업체 수는 79만 개이며, 이 중 1~4인 규모의 영세 기업은 66만 개로 전체의 83.1%를 기록함. 반면 서비스산업 중 4인 이하 기업들의 매출 비중은 17.3%에 불과함

3. 정책적 시사점

첫째, 서비스산업의 경제 기여도를 제고시켜야 함

한국의 서비스산업이 총산출과 부가가치에서 차지하는 비중은 OECD 국가 중 최하위 수준에 있음. 서비스산업의 경제 기여도를 제고시키기 위해서는 서비스산업에 대한 정책 지원을 확대해야 함. 선택과 집중을 통해 경제 기여도와 성장 가능성이 큰 서비스 업종을 육성해야 할 것임

둘째, 서비스수지 적자를 축소시켜야 함

한국의 서비스수지 적자는 확대되고 있으며, 이는 서비스의 대외 의존도가 증가하고 있음을 보여줌. 서비스수지 적자를 축소하기 위해서는 서비스 수입을 확대하고 해외로 유출되는 서비스 지급을 국내로 유입시키기 위한 대책을 마련해야 함. 서비스수지 적자 규모가 큰 여행 서비스와 사업 서비스 수요의 해외 유출을 막고 국내 유입을 확대하기 위한 국제 경쟁력 강화 방안을 강구해야 할 것임

셋째, 서비스산업에 대한 요소 투입 비중을 제고시켜야 함

한국의 서비스산업이 고용과 투자에서 차지하는 비중이 OECD 국가 중 각각 22위와 최하위(24위)를 기록함. 고용 창출 효과가 큰 서비스산업에 대한 지원과 함께 서비스산업에 대한 투자를 확대할 수 있는 대책을 마련해야 함. 중장기적으로 고용 창출 효과가 큰 서비스업종에 대한 고용친화적인 정책을 마련해야 할 것임. 제조업과 달리 서비스산업은 무형의 제품을 생산하기 때문에 R&D에 대한 세제 지원을 받기 어려우므로, 서비스산업에 대한 R&D 세제 지원 규정을 완화해야 할 것임

넷째, 투입 대비 산출 및 부가가치를 확대하는 서비스산업의 효율성을 제고시켜야 함

한국의 서비스산업 종사 기업은 영세하고 또한 생산성은 낮은 수준을 보이고 있어 한국 서비스산업의 국제 경쟁력은 취약함

서비스산업 종사 기업의 대형화를 유도하고 서비스산업의 생산성을 제고시키기 위한 대책을 마련해야 함. 한계 기업 퇴출과 창업 기업 지원을 활성화하고, M&A에 대한 세제 혜택 및 금융 지원을 통해 중소기업의 대형화를 유도해야 할 것임. 고부가가치 서비스산업의 경쟁력을 강화하기 위해 ICT(정보통신기술 : Information & Communication Technolgy) 인프라 구축 방안 및 ICT 활용 시 세금 유대 및 자금 지원에 대한 방안을 강구해야 할 것임 [임상수 연구위원]

*위 자료는 현대경제연구원이 발표한 보고서의 주요 내용 중 일부 입니다. 언론보도 참고자료로만 사용할 수 있습니다.

웹사이트: http://www.hri.co.kr

연락처

현대경제연구원 임상수 연구위원

02-2072-6239

이메일 보내기