현대경제연구원 ‘외국인투자 부진과 활성화 과제’

외국인직접투자 부진 현황과 특징: 제조업 비중 급락, 조세피난처 비중 증가

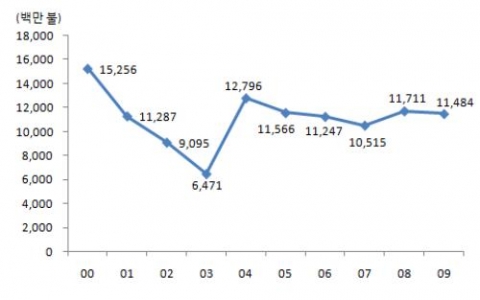

먼저, FDI의 연도별 추이를 보면 2000년부터 외국인직접투자의 절대적 규모가 감소하는 추세(152.5억 달러→ 114.8억 달러)에 있으며, GDP대비 비중도 추세적으로 하락하고 있다.

둘째, FDI의 산업별 추이를 보면 제조업에 유입되는 FDI 비중은 지속적으로 감소하여 2009년도에는 32.4%까지 하락하였으며, 서비스업의 비중은 급속히 증가하여 2009년에는 66.1%에 달했다.

셋째, 지난 10년간 업종별 추이를 보면 제조업의 경우 전기전자, 화공, 운송용기계 등 3개 분야 비중이 전체의 68.1%에 달하고 있으며, 서비스업의 경우 금융보험업이 35.6%, 부동산·임대업과 사업서비스업이 각각 10.2%, 11.5%로 높은 비중이다.

넷째, 국가별 FDI의 추이를 보면, 최근 10년간 미국 네덜란드 일본 등 전통적 투자국가의 비중이 감소하는 반면, 영국 캐나다 중국 등 신흥투자국들의 비중은 커지고 있다. 버진아일랜드, 라부안, 파나마 등 조세피난처(Tax Haven)를 활용한 FDI의 비중은 ’90년대 평균 0.6%에서 최근 10년 평균 1.5%로 2.5배 급증했다.

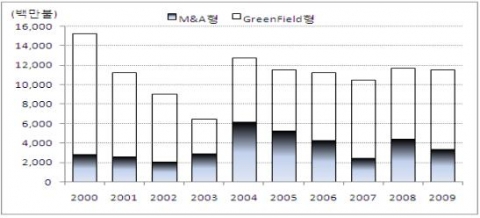

다섯째, 형태별로 보면, 공장을 세우기 위한 그린필드형 FDI의 비중이 ‘04년 52%까지 감소했으나, ’05년 이후 다시 증가하여 ‘09년에는 71%까지 높아졌다.

여섯째, 투자시점별 FDI 비중을 보면 신규투자의 비중이 감소하고 있음에 비해, 기존 투자기업들의 증액투자 비중이 지난 10년 평균 52.5%로서 과반 이상을 차지하고 있다.

일곱째, 1998년 외환위기나 2008년 금융위기 이후의 구조조정의 시기에 1억 달러 이상 대형투자의 비중이 증가하고 있다.

외국인직접투자(FDI)의 문제점, 그리고 오만과 편견

먼저, 국민소득 수준과 경제성장률, IT인프라 등으로 평가한 외국인직접투자의 유치 잠재력은 세계 16위 수준을 유지하고 있음에 비해, 유치 성과는 2000년 92위에서 2008년 123위로 크게 떨어져 여전히 ‘잠재력 이하 그룹’에 위치하고 있다.

둘째, 외국인투자에 대한 지원금액은 2001년 2,956억원에서 2007년 4,755억원으로 크게 증가했으나, 투자유치금액은 감소하고 있다.

셋째, 외국인투자를 촉진하기 위해 2003년부터 조성된 경제자유구역에 2004년부터 2010년3월까지 유치된 FDI는 전체 FDI의 3.3% 수준에 불과하며, 전체 FDI 유치금액의 감소추세에는 변화가 없다.

아울러, FDI와 관련된 오만과 편견의 실상을 살펴보면, 외투기업이 자기 권리는 철저하게 요구하지만 책임과 의무에는 소홀한 불평등 계약의 사례가 다수 발견되고 있으며, 외투기업은 연구개발이 활발하고 기술이전을 잘 하고 조세감면 등 특혜를 선호한다는 편견을 갖고 있지만 실상은 그렇지 않은 경우가 많다.

외국인직접투자의 활성화 과제: 한국형 FDI 모델과 경제자유구역의 리모델링 필요

우리는 자동차, 정보통신과 같은 제조업이 강하고, 국민소득 1만7천 달러의 중진국으로서, ‘잠재력 이하 그룹’에서 잠재력도 높고 성과도 좋은 FDI ‘선도그룹’으로 도약하기 위해서는 지금 당장 서비스업-M&A형-증액투자 등 선진국형 FDI 모델로 전환하기 보다는 제조업-그린필드형-신규투자를 중시하는 한국형 FDI 모델이 여전히 중요한 시점이다.

투자 인센티브 측면에서도 내외국인을 차별하는 조세감면 인센티브는 점차 줄여나가고 내외국인 모두에게 적용되는 현금지원제도를 늘려나가며, 외국인투자 제한업종을 점차 줄이면서 노사관계를 선진화하는 등 FDI 관련 제도와 소프트웨어의 경쟁력을 강화하는 것이 효과적이다. 백화점식·저인망식 투자유치가 아니라, 선택과 집중을 통한 전략적인 접근이 필요하며, 6개 경제자유구역도 지역여건에 맞게 차별화·특성화하는 방향으로 리모델링하고 병원과 학교 등 외국인 정주여건 개선을 위해 서비스분야 규제완화가 필요하다. [김동열 연구위원]

*위 자료는 현대경제연구원이 발표한 보고서의 주요 내용 중 일부 입니다. 언론보도 참고자료로만 사용할 수 있습니다.

웹사이트: http://www.hri.co.kr

연락처

현대경제연구원 정책연구실

김동열 연구위원

02-2072-6213

이메일 보내기