두보(杜甫)의 시구(詩句)가 담긴 백자호, 서울시 문화재 지정

이 백자들은 서울시가 2010년 상반기에 ‘명문이 있는 백자’라는 주제로 실시한 동산문화재(動産文化財) 일괄공모를 통해 발굴된 것으로 신중한 도자사적 검토와 서지학적 검토를 거쳐 선정되었다. 문화재 지정에 대한 각계의 의견수렴을 위해 2010.10.28(목)부터 30일간 문화재 지정계획을 공고한 후 12월 중 문화재로 최종 지정할 예정이다.

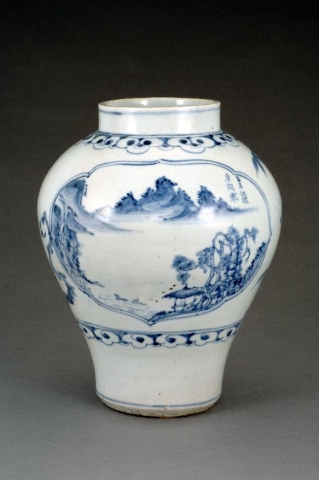

서울시 유형문화재로 지정 예정인 서울역사박물관 소장의 ‘백자청화산수문호’는 크기가 크고 당당한 형태의 19세기 백자호로 청화를 사용한 산수문과 두보의 시구가 쓰여 있는 구도와 배치가 독특하고, 산수문뿐만 아니라 대나무와 매화 그림의 필치 또한 뛰어난 우수한 작품이다.

구연부는 곧게 뻗어 위로 솟아 있고 상하(上下)에 둘러진 횡선문(橫線紋) 아래에 여의두문(如意頭紋)을 배치하여 장식하였다. 어깨부터 한껏 부풀려진 몸체의 앞면과 뒷면에는 산수문을, 산수문 사이에는 각각 대나무와 매화를 그려 넣었다. 산수문은 2중의 커다란 능화문창(菱花紋窓) 안에 자리 잡고 있다. 이와 같은 형태는 18세기와 19세기의 청화백자에서 많이 볼 수 있다.

산수문은 앞면과 뒷면의 능화문창 안에 청화로 그려져 있다. 첫 번째 산수문은 근경(近景)에 소나무 숲과 누각(樓閣)을 배치하고, 중경(中景)은 화면 왼쪽으로 치우친 절벽의 모습으로 표현되었으며, 정면 상단 중앙에 배치된 원경(遠景)은 중첩된 산봉우리의 모습을 담고 있다. 화면의 가운데는 약간의 물결을 제외한 대부분을 비워 강의 모습을 표현함으로써 무표현의 표현인 여백의 미(美)로서 동양화의 공간감을 잘 살리고 있다. 또한 뒤에 설명할 두보 시구에 나타난 쓸쓸하고 깊은 오월의 강 분위기를 고조시키고 있다. 즉, 입체감과 볼륨감이 살아있는 도자기에 고즈넉한 풍경을 배치하여 평면의 그림에 율동감을 불어넣는 동시에 화면과 시심(詩心)과 절묘한 조화를 이루고 있다.

가장 주목되는 부분은 원경 오른쪽에 배치된 한시(漢詩) 구절이다. ‘五月江深草閣寒(오월강심초각한)’이라 쓰여 있는데, 이는 두보(杜甫)의 한시<嚴公仲夏枉駕草堂(엄공중하왕가초당), 兼攜酒饌(겸휴주찬)>의 한 구절이다. ‘오월강심초각한(五月江深草閣寒)’은 구절은 명대(明代) 화제(畵題)와 조선시대 화원(畵員)의 화제로도 애호되었던 구절이다. 전체 내용은 다음과 같다.

百年地辟柴門逈 五月江深草閣寒 평생 외진 곳에 살아 사립문 먼데

백년지벽시문형 오월강심초각한 오월의 강은 깊고 초가집 쓸쓸하네

看弄漁舟移白日 老農何有罄交歡 한낮에 고깃배 떠나는 것 바라보노라니

간롱어주이백일 노농하유경교환 늙은 농부 사귀는 즐거움 다 어디에 있는지

반대편 산수문은 물 위에 떠 있는 세 척의 배와 호젓한 다른 한 척의 낚싯배, 먼 산 위로 떠 있는 달을 그려 넣었다. 이는 중국 남부 후난성〔호남성 湖南省〕 둥팅호〔동정호 洞庭湖〕의 남쪽 샤오수이강[소수 瀟水]과 샹장강[상강 湘江]와 상수가 만나는 곳의 아름다운 여덟 가지 경치를 그린 소상팔경도(瀟湘八景圖) 중 둥팅호의 가을밤 풍경을 그린 ‘동정추월(洞庭秋月)’과 유사하다. 수평적 구도를 중심으로 근경과 중경, 원경의 거리에 차이를 두어 원근감과 공간감을 고조시켰다.

산수문을 그린 능화문 창의 좌우에는 각각 매화와 대나무를 배치하였다. 매화는 각을 이루며 위로 뻗은 굵은 줄기 뒤로 가늘고 곧게 올라가는 줄기를 배치하여 형태미의 대조를 이루면서 꽃봉오리를 그려 시선을 집중시키고 있다. 직선과 곡선의 대비, 줄기의 굵기가 대비를 이루면서도 잔잔하고 둥근 꽃봉오리가 조화를 이루는 모습이다.

대나무는 반듯하게 올라온 줄기에 끝이 뾰족한 형태의 댓잎을 그려 넣었다. 수직과 수평이 대비되는 대나무 줄기와 잔잔한 댓잎의 형태, 과하지 않은 청화의 농담(濃淡)으로 공간을 채우고 있다. 대나무와 매화 아래에는 다시 횡선문을 두르고 여의두문을 배치하였다. 화풍으로 보아 분원말기(分院末期) 화원의 작품으로 생각된다.

이 산수문호는 산수문과 한시의 구도와 배치가 독특하고 크기와 형태가 당당한 형태, 정선된 태토(胎土) 등 제작기법도 뛰어날 뿐만 아니라 산수문과 매화, 대나무 그림의 필치도 뛰어난 작품이다. 특히 두보의 한시가 남아 있는 드문 예로서 19세기 도자사 연구에 좋은 자료로 주목된다.

병인가례시명백자청화수복문호는 둥근 공 모양의 몸체를 지닌 항아리로 한글 점각 명문에 의해 병인가례, 즉 1866년 고종과 명성황후의 가례 때 사용된 것임을 알 수 있다.

구연부는 위로 올라갈수록 밖으로 벌어지는 형태로 횡선문과 초문(草紋)이 청화로 그려져 있다. 비슷한 시기의 호와 비교해 볼 때 구연부가 높고 긴 점이 특징이다. 구연부와 몸체를 연결하는 어깨부분에는 진한 청화를 사용하여 여의두문을 연속적으로 배치하여 장식 하였다.

몸체의 형태는 공처럼 둥근데 19세기 호 중에서 크기가 크고 당당하다. 부풀어 오른 몸체의 사면에는 ‘壽(수)’자와 ‘福(복)’자가 도안화된 문자문이 그려져 있다. 진한 청화를 사용하여 여백이 많고 흰 백자의 바탕과 대조를 이루면서도 문양으로서 강조점이 되고 있다. 얕은 굽에는 역시 청화로 한 줄의 선을 둘러 장식을 마무리하였다.

굽바닥에 명문이 쓰여 있어 사용처와 제작연대를 알려준다. 중앙에는 청화로 ‘大’자를 써 넣어 대전(大殿)에서 사용되었음을 알려주고 있다. 또한 굽 주변에는 한글로 ‘병인가례시 큰뎐고간듕쇼이십듁’이라는 명문을 새겨 넣었다. 명문에 나타난 병인년(丙寅年)은 1806년, 또는 1866년으로 추정할 수 있는데, 당시 가례 기록을 살펴보면 고종3년, 즉 1866년에 거행된 고종과 명성후의 가례로 판단된다. 뒤에 나오는 ‘큰뎐고간’은 대전(大殿) 곳간을 뜻하며, ‘듕쇼’라는 명문은 大, 中, 小를, ‘이십듁’은 20죽(1죽은 10개)을 의미한다. 따라서 이 항아리는 1866년인 병인년에 고종과 명성황후가 가례를 올릴 때 대전 곳간에서 쓰인 대·중·소 200개의 그릇 중 하나임을 알 수 있다.

이 항아리는 왕실 가례에 쓰였다는 확실한 사용처와 ‘병인년’이라는 연대가 기록되어 있어 사료적 가치가 크고, 역사적 사실에 대한 실물자료로서 중요하다. 또한 19세기 청화백자 항아리로서 당당한 크기와 기형을 지니고 있으며, 청화의 발색과 광택이 좋아 도자사적으로도 가치가 커 19세기 백자 연구에 좋은 자료이므로 서울시 문화재자료로 지정하여 보존하고자 한다. 따라서 앞으로 서울시 유형문화재는 285점, 문화재자료는 41점으로 늘어날 전망이다.

서울특별시청 개요

한반도의 중심인 서울은 600년 간 대한민국의 수도 역할을 해오고 있다. 그리고 현재 서울은 동북아시아의 허브로서의 역할을 하고 있다. 서울시는 시민들을 공공서비스 리디자인에 참여시킴으로써 서울을 사회적경제의 도시, 혁신이 주도하는 공유 도시로 변화하고자 노력하고 있다.

웹사이트: http://www.seoul.go.kr

연락처

서울특별시 문화국

문화재과 학예연구사 정지희

02-2171-2595