삼성경제연구소 ‘대한민국경제 60년의 大長程’

Ⅰ. 대한민국경제 60년의 성과

최빈국에서 세계 13위의 경제대국으로 성장

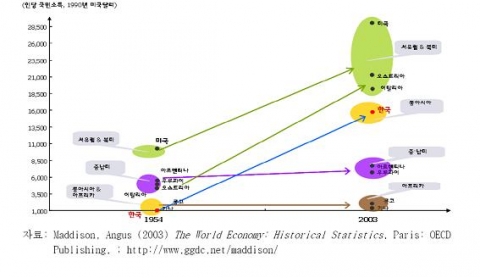

1948년 정부수립 직후 대한민국은 인당 소득 67달러(1953년)의 가난한나라였으나 60년이 지난 현재 세계 13위의 경제대국으로 괄목성장. 한국의 경상GDP는 1953년 13억달러에서 2007년 9,698억달러로 무려746배나 확대

세계은행 등은 지난 60년간 한국경제가 이룬 성과를 "고도성장을 구가한아시아 국가 중에서도 경제기적을 이룩한 대표적 사례"로 평가. 2003년 세계의 평균 인당 국민소득은 1954년 대비 2.8倍로 증가한반면, 한국은 무려 14倍나 증가. 특히 1954년 한국의 인당 국민소득은 아르헨티나, 우루과이는 물론콩고, 가봉, 가나 등의 아프리카 국가들에도 뒤졌으나 점차 이들을모두 추월

불리한 여건을 극복하며 경제발전에 적합한 제도와 정책을 선택

대한민국은 분단국가로 출발해 한국전쟁을 경험했을 뿐 아니라 냉전세력이대립하는 최전방에 위치할 정도로 여건이 불리했지만, 이를 발전의 계기로逆이용. 냉전기간 중 공산주의 세력의 南進을 저지하는 교두보 역할을 담당하는과정에서 미국이 제공하는 안보, 자본과 시장기회를 활용- 가장 핵심적인 제도는 경제발전의 기틀을 마련한 자유시장경제체제의 도입. 이러한 여건과 제도하에서 경제개발 5개년 계획, 중화학공업 육성과대기업집단의 형성, IT산업의 육성, 경제 개방화, 복지시스템 정비와 외환위기 이후 금융시스템의 개혁 등 주요 정책을 환경변화에 따라 적절히 선택

Ⅱ. 대한민국경제의 여건과 제도

1. 경제 여건 : 불리한 여건을 기회로 활용

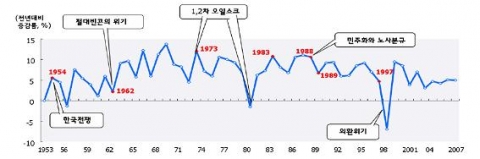

대한민국은 한국전쟁이라는 최악의 여건에서 출발했을 뿐만 아니라그 이후에도 끊임없이 위기에 노출되는 등 경제 여건이 열악. 1948년 정부수립 2년 만에 '한국전쟁'이라는 큰 위기를 맞으며 경제기반이 초토화. 150만명의 민간인이 사망하고 산업시설의 40∼50%가 멸실되는 등 1953년 실질GDP(1975년 기준)가 1940년 대비 27% 감소. 휴전 이후에도 북한의 국지적 도발과 테러는 계속되었고, 한반도를 중심으로 자본주의와 공산주의 양대 진영이 첨예하게 대립. 경제개발에 착수한 이후에도 부존자원의 절대적 부족, 열악한 사회시스템 등으로 인해 여러 차례 위기를 경험. 1960년대의 '절대 빈곤', 1970∼80년대의 '제1, 2차 오일쇼크'와 1980년대 후반 이후 민주화 속에서 거세진 노사분규, 1997년말의 외환위기가 대표적

대한민국은 불리한 여건에 좌절하거나 안주하지 않고, 오히려 이를 기회로포착하는 전략적 지혜를 발휘. 북한으로부터의 안보위기로 인해 '끊임없이 존재를 위협받는 상태(state of siege)'가 상시적인 위기의식을 고취시키고 생존전략 차원에서 경제발전을 추진하는 배경으로 작용. 한국처럼 잠재적 적대국가에 포위된 이스라엘, 대만, 싱가포르 등도위기의식을 바탕으로 한 생존전략을 통해 경제발전에 성공. 냉전체제하에서 미국이 제공한 안보, 자본 및 시장의 기회를 경제발전의 자산으로 적극 활용. 특히 경제개발 초기단계부터 미국이 제공한 안보 우산은 한반도에50여년 이상 평화상태를 유지(지속적 경제성장의 前提). 미국은 또한 경제개발 초기인 1965년부터 총수출의 30% 내외를 차지하는 한국의 핵심시장으로서 '개방된 헤게몬' 역할 수행. 북한, 일본 및 중국 등 주변국가와의 끊임없는 경쟁은 긴장을 늦추지않고 내부 응집력을 높이는 자극제로 작용ㆍ'북한과의 체제경쟁'과 '모방과 학습을 통한 일본 따라잡기', 2000년대 이후 급부상한 '중국경제에 대한 경계' 등이 고도성장의 배경

2. 경제제도 : 자유시장경제체제의 도입

한국은 전화(戰禍)의 폐허 위에서 1954년 제헌헌법을 개정해 자유시장경제체제를 처음 도입. 제헌헌법(1948년)에서는 사회 민주주의적 '균등경제' 이념에 입각, 국유화의 범위를 확대하고 사유재산권의 자유로운 행사를 제한. 자유시장경제체제는 美원조를 극대화하기 위해 수동적으로 도입되었으나, 1960년대 이후 한국경제 발전의 기본 틀이 되었음. 남북은 원조경제와 수입대체전략이라는 출발점은 같았지만, 개방적시장경제와 폐쇄적 사회주의라는 서로 다른 경제체제를 추구한 결과, 현저한 발전 격차를 노정

1960년대 이후 정부주도의 경제발전전략을 추진하는 과정에서도 시장경제의 기본적 틀을 유지. "한국경제는 시장유인(Market Incentive)에 기반한 수출촉진체제를지향함으로써 정부개입에도 불구하고 위대한 성취를 실현했다."(크루거 前IMF 수석부총재). 정부가 경제 전반에 깊이 개입했지만, 산업화 초기 국유기업을 통해직접 생산활동에 나선 인도나 브라질 등과 달리 기업을 협력적 파트너로삼아 성장의 지원군 역할을 한 것이 주효. 1980년대 후반 이후 '민주화', '자율화'의 시대적 흐름에 부응하여정부주도에서 민간주도 경제체제로 이행

Ⅲ. 대한민국경제의 정책 선택

1. 경제개발 5개년 계획 : 정부주도, 수출지향, 공업화

보릿고개 탈출, 정치·군사적 안정을 위해 1962년 '제1차 경제개발5개년 계획'을 시작으로 본격적으로 경제개발을 추진. 1960년 당시 한국경제의 인당 국민소득은 79달러로 절대빈곤 상태. 인당 국민소득 79달러는 현재가치로 환산할 경우 553달러(하루를1.5달러로 생활해야 하는 수준). 북한에 대한 경제적 우위 확보와 정치불안의 해소 등을 위해 국민에너지를 한 곳에 집중하려는 현실적 동기도 작용

총 4차례에 걸친 경제개발 5개년 계획은 수출주도의 고도성장전략을 근간으로 추진(연간 경제성장률 목표치 7.1%). 1950년대 전재(戰災) 복구와 안정화를 기본 목표로 했던 '대내지향적경제시스템'에서 '수출주도형 경제시스템'으로 패러다임 전환. 협소한 국내시장, 부존자원 부족 등으로 수출에서 성장 모멘텀 추구. 종래의 경제안정 및 수입대체 위주의 공업화정책을 비교우위가 있는 노동집약적 경공업제품의 수출주도형전략으로 전환한 후, 중공업으로점차 그 대상을 확대

정부는 공업화를 위한 제도 구축과 각종 사회인프라 정비에 주력. 경제기획원 설치, 화폐 개혁, 한은법 개정, 특수은행 설립, 외환관리제도 개혁 및 수출진흥시책의 추진 등 각종 제도를 정비. 특히 전력 및 수송시설 등 수출을 뒷받침하기 위한 SOC 확충에 주력

제1차 5개년 계획을 기점으로 '정부주도의 대외지향적 공업화 발전'이라는한국 경제시스템의 큰 줄기가 형성- 제2차 세계대전 이후 수입대체 정책을 통해 산업화에 성공한 예는 전무한데 반해, 한국은 수출지향적 산업화를 통해 1960년대 중반 이후도약단계(take off)8)에 진입. 경상GDP 대비 제조업 생산 비중이 1961년 11.6%에서 1970년대말 24.3%로 확대

정부가 가부장적 권위를 가지고 수출확대와 경제발전에 주력했으나, 관치경제, 불균형 심화 등의 부작용이 발생. 과도한 정부주도로 민간의 창의성과 자발성이 감퇴되고 대외환경 변화에대한 대응력 약화. 총량 위주의 양적 성장 추구로 수출과 내수간, 기업규모별, 지역별,계층별 불균형이 점차 심화

2. 중화학공업 육성과 대기업집단의 형성

1970년대 초반 정부는 철강, 비철금속, 화학, 기계, 조선, 전자 등 6개중화학공업 부문을 중점 육성하기로 정책방향을 설정. 1971년 제7대 대통령 취임사에서 당시 박정희 대통령은 경공업 위주의성장한계성과 안보환경 악화를 지적하며 중화학공업 육성을 강조. 1972년 유신체제 출범의 정당성을 주장하기 위해서 중화학공업 육성을통한 수출확대를 국가적 과제로 추진. "10월 유신의 중간평가는 100억달러 수출에 달려 있다.", "모든정책의 초점을 100억달러 수출목표에 맞추어 총력을 집중하라."

정부는 경제기획원 장관을 위원장으로 하는 '중화학공업 추진위원회'를설립(1973년 3월)한 후 산업고도화를 진두지휘- 중화학공업에 대한 집중 투자를 위해 국내외 자원 동원, 전략부문별산업기지 건설, SOC 확충 등을 본격적으로 추진. 외자 도입, 국민투자기금 설치 등 금융, 재정상의 대대적 지원조치등을 통해 투자재원을 조달- 기업들은 풍부한 노동력과 정부의 전폭적인 금융지원을 바탕으로일본 등 선진국으로부터 생산시설과 기술을 도입. 제1차 오일쇼크가 발생하자, 전자·조선 등 에너지 소비가 비교적적은 부문을 우선적으로 추진하는 쪽으로 정책방향 선회

정부의 강력한 육성정책에 힘입어 제조업생산(경상기준)에서 차지하는중화학공업 비중이 1970년 39.2%에서 1980년 53.6%로 급증. 총수출 중 중화학공업 비중 : 1970년 12.8% → 1980년 41.5%

장기간에 걸친 중화학공업 육성정책은 과잉중복투자, 인플레이션 등의문제점을 노정하기도 했으나 한국경제의 고도성장의 원동력으로 작용. 한국기업은 1970년대 중화학공업 부문에의 과감한 투자에 힘입어 1980년대 중후반에 도래한 3低(저금리, 저유가, 저환율) 好機를최대한 활용. 오늘날에도 한국은 철강, 석유화학, 자동차, 전기·전자 등의 부문에서세계 최고수준의 국제경쟁력을 보유

규모의 경제가 필수조건인 중화학공업의 육성은 본격적인 대기업 성장의계기로 작용. 다각화를 성장엔진으로 삼아온 대기업들은 정부의 전폭적인 지원을배경으로 석유화학, 철강, 시멘트, 조선, 기계산업 등에 진출. 삼성전자, 포항제철, 대우조선, 현대중공업 등 21C 한국을 대표하는글로벌 기업들이 탄생할 수 있었던 배경

3. IT산업에 승부수

첨단분야인 메모리, 전전자(全電子) 교환기 등에 도전해 성공

1980년 전후 재래형 기술산업의 한계와 기술자립의 필요성을 절감. 1970년대 후반 이후 일본 반도체 업체들이 DRAM 등에 집중 투자하여급성장하자, 국내 반도체 산업도 한 단계 도약이 필요하다고 인식. 한국은 1965년 기술 도입을 통해 반도체 조립생산을 시작했으나, 1980년대 초반까지도 모방단계에서 벗어나지 못하던 상황- 1970년대 경제개발로 전화수요가 급증했지만 교환기 부족 및 낙후로전화 적체가 지속되자, 1976년 정부는 최신 국산 교환기 개발을 결정

1983년 DRAM 반도체 분야에 진출한 후 1998년 이후에는 선발국인 일본을추월하는 등 'DRAM 분야 세계 1위'로 등극. 마이크로프로세서, 주문형 반도체 및 DRAM 등 당시 반도체 품목 중향후 기술발전경로가 예측가능하고, 범용제품으로 대량생산이 가능한DRAM을 주력 품목으로 선택(일종의 量産전략). 우수인재의 확보 및 육성, 과감한 R&D 및 설비 투자 등에 힘입어 1983∼86년간 64K, 256K, 1M DRAM을 연이어 개발하는 데 성공. 1988∼91년간 삼성전자의 연평균 DRAM 투자액은 약 4억달러로 일본반도체 상위 4大업체(도시바, NEC, 히타치, 후지쓰) 평균의 2.8倍

1986년 국산 全電子교환기(TDX : Time Division eXchange)13)의 개통은정보통신산업 발전의 기반으로 작용. 8년간의 民官공동연구를 통하여 1984년에 全電子교환기(TDX-1)를세계 10번째로 개발했고, 1987년에는 전화 적체가 완전 해소

1990년대 이후 한국경제의 新성장엔진으로 부상

성공적인 반도체산업 진출 및 全電子교환기 국산화는 한국기업들에게 '최첨단분야라도 우리가 열심히 하면 세계 1위 달성과 기술자립이 가능하다' 는자신감을 고취시키는 계기로 작용. DRAM의 성공은 1990년대 TFT-LCD 진출로, TDX의 성공은 CDMA 방식휴대전화(1996년), DMB방송(2005년), 휴대인터넷 서비스(2006년) 등의세계 최초 상용화로 연결되면서 명실공히 IT 강국으로 도약. TFT-LCD의 경우 삼성전자와 LG디스플레이의 세계시장 점유율은각각 23%, 21%로 세계 1, 2위(2007년 출하액 기준)

IT산업은 전통주력산업과 균형을 이루면서 새로운 성장엔진으로 부상. 1960년대 경공업, 1970년대 중화학공업, 1980년대 가전, 자동차 등조립가공산업에 이어 1990년대 IT산업이 주력산업으로 가세하는 등다각화 진전. 1996년 실질GDP의 4.4%에 불과하던 IT산업의 비중이 2007년에는16.9%로 확대

4. 경제 개방

수입자유화→자본자유화→전면적 개방 順으로 글로벌 개방체제에 편입

1980년대 들어 경기부진을 겪던 미국 등 선진국들이 자국시장 보호와함께 한국을 비롯한 개도국들의 수입개방을 강력하게 요구. 1950∼73년 연평균 8.6%에 달하던 세계교역량 증가율이 1973∼89년에는4.3%로 둔화

1980년대 후반 한국의 對美무역흑자 확대로 인해 미국의 시장개방압력이 강화되자 농산물 등을 포함해 개방범위가 확대. 미국은 1988년, 1989년 2년 연속 한국을 환율 조작 국가로 지정하고1989년 개도국에 부여했던 일반특혜관세 대상에서 한국을 제외하는한편, 한국에 대한 수퍼 301조 우선협상 대상국 지정을 검토. 이전까지 자유화대상에서 제외되었던 농산품에 대한 수입자유화를 1989년 이후 점진적으로 추진. 수량규제 완화와 함께 관세율도 지속적으로 인하해 단순 평균관세율이 1988년 18.1%에서 1994년에는 7.9%로 하락

1990년대 중반 이후에는 자본자유화정책을 추진. 1984년 외자도입법 개정 이후 부분적으로 추진되던 외환 및 자본자유화정책이 OECD 가입을 위해 1993년부터 본격 추진. 경상무역외거래 자유화 규약(11個분야, 57個항목), 자본이동자유화 규약(16個분야, 91個항목)은 OECD 가입의 前提조건- 1995∼99년간 3단계에 걸쳐 자본자유화를 추진. 3단계 자유화계획이 완료되는 1999년경 선진국 수준의 외환 및자본자유화 달성을 목표로 설정

외환위기를 계기로 전방위적 개방을 통해 글로벌 개방체제로 편입. 1998년 IMF체제 이후 경제 全분야에 걸쳐 개방이 신속하게 추진되고,시장개방 및 자본자유화가 선진국 수준으로 단행

시행착오에도 불구하고 경쟁력 향상에 기여

개방과정에서의 시행착오에도 불구하고 글로벌 개방체제로의 편입은경쟁력 향상에 기여. 개방속도 조절에 실패하여 '외환위기'라는 成長痛을 경험하였지만, 경쟁력 향상을 통해 세계 13위의 경제대국으로 성장- 수출지향이라는 밖으로의 개방과 함께 대내시장 개방도 추진함으로써경쟁이 촉진되고 경제체질이 개선되는 성과를 거둠. 상품 및 금융시장의 개방도는 OECD 수준에 근접했지만, 법률, 에너지,전문 서비스 분야의 개방은 아직 미흡한 실정

5. 복지시스템 정비

1980년대 후반 민주화를 계기로 분배 욕구가 분출

핵가족화의 진전으로 전통적 복지기능이 약화된 가운데, 1987년 민주화를계기로 성장의 과실에 대한 분배 욕구가 노동운동을 통해 분출. 4人이하 가구의 비중이 1970년 38.5%에서 1990년 71.3%로 증가하면서노후에 대한 가족의 전통적 부양기능은 크게 약화. 노조가입률이 1986년 12.3%에서 1988년 17.8%17)로 급증한 가운데,1990년에는 강성 기조의 전국노동조합협의회가 결성

1980년대 후반 들어 고도성장에 대한 피로감 해소 및 사회통합 차원에서의료보험이 全국민 대상으로 확대되고, 국민연금과 고용보험도 점진적으로도입. 500人이상 대규모 사업장에 국한되던 의료보험이 전 국민 대상으로확대되고(1989년), 국민연금(1988년: 10人이상)과 고용보험(1995년:30人이상)도 일정 규모 사업장을 중심으로 처음 도입

특히 외환위기를 계기로 사회보험의 적용대상이 소규모 사업장 근로자와자영업자까지 급격히 확대되고, 빈곤층에 대한 복지제도가 강화. 고용보험과 산재보험18)이 각각 1998년, 2000년에 1人이상 사업장으로확대되었고, 국민연금은 1999년에 全국민 대상으로 확대. 근로능력이 없는 빈곤층에 국한되었던 공공부조정책인 생활보호제도와의료보호제도를 2000년에 각각 국민기초생활보장제도와 의료급여제도로전환하면서 최저생계비 이하의 모든 빈곤층으로 확대

기본 틀은 마련했으나, 제도의 지속 가능성에 대한 우려는 큰 편

복지제도의 기본적인 틀을 마련했다는 점에서 의의가 있고, 어느 정도복지병의 부작용을 제어하기 위해 노력. 실업, 질병, 산재, 노령 등의 사회적 위험으로 인한 빈곤의 발생을억제하는 사회보험제도와 기존 빈곤층을 보호하는 공공부조정책 구축. 국가경제에 무리가 가지 않는 수준에서 점진적으로 복지를 확대하는 방식을 채택했고, 수혜자의 도덕적 해이도 일정 수준 방지. 고용보험의 경우, 실업급여 지급기간을 12개월로 제한하고 재취업을 위한 노력을 의무화하는 등 수급 조건을 엄격하게 제한

그러나 고령화에 대한 설계가 부족한 상태에서 출발했고, 그 대응도늦어서 현재 제도의 지속가능성에 대한 우려가 큰 실정. 1998년과 2007년의 2차례 개혁으로 국민연금 급여를 임금의 70%에서 40%로 낮추었으나 2060년에 국민연금 기금이 고갈될 우려. 본격적인 고령화 시대에 대비한 국민연금 기금운용기구의 전문화,사회보험 징수 기구의 통합 등 사회보험제도의 효율성 제고가 시급

6. 금융시스템 개혁

자유화와 개방에 대한 준비 부족으로 외환위기 발생

개방정책의 속도조절, 금융감독 및 외환정책 등에 있어 일련의 정책실패로 외환위기가 도래. 자본시장 개방을 급격히 추진하는 과정에서 대외불균형이 해소되지못하여 단기외채가 누증. 금융회사가 해외 단기자금을 조달해 장기자금으로 운용해왔으나 금융감독기관이 이를 간과하여 외화유동성 위기를 자초

시장중심의 금융시스템 도입

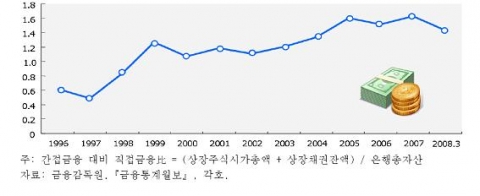

은행 등 간접자본 위주의 시스템이 한계에 봉착하면서 외환위기를맞았다는 인식하에 시장중심의 영미식 금융시스템으로 변화를 모색. M&A시장 자유화, 사외이사제도 신설과 소액 주주의 권한 행사요건완화, 자본시장 개방과 외국인투자 확대 등 일련의 조치를 통하여시장기능을 강화

新성장동력 산업 육성을 위한 금융 중개기능의 원활한 수행과 취약한금융산업의 경쟁력 강화를 위한 노력을 전개. 2003년 동북아를 중심으로 한 특화 금융허브를 목표로 '동북아 금융허브 추진전략' 로드맵 수립. 2007년 7월 '자본시장통합법'을 제정함으로써 자본시장의 발전을도모하고 금융산업을 신성장 동력으로 육성. 금융투자업에 대한 겸영 허용 등을 통해 대형 투자은행의 성장을유도하고 포괄주의를 적용하여 다양한 금융상품 개발 능력을 강화. 이에 따라 외환위기 당시 은행자산의 절반에 불과했던 자본시장 규모가2008년 3월말 현재 1.5倍까지 확대

그러나 아직도 시장중심의 금융시스템이 정착되지는 못한 실정. 자본시장 발달의 핵심인 헤지펀드, 투자은행 등 주요 플레이어가아직 도입되지 않았거나 활동이 부진. 헤지펀드는 2009년말 도입될 예정이고, 금융의 삼성전자, 포스코등과 같이 글로벌 투자은행과 경쟁할 만한 투자은행이 전무. 금융산업으로의 진입과 상품개발 등 금융관련 규제가 여전히 산재. 자본시장을 통한 기업자금 조달이 2001년 이후 감소세로 반전되는 등금융의 산업 지원 기능이 약화. 전체 은행대출 중 기업대출 비중(%) : 63.8(1997년) → 56.2(2000년)→ 47.3(2007년). 자본시장을 통한 기업자금조달액(조원) : 37.8(1997년) → 71.8(1999년)→ 99.4(2001년) → 62.4(2007년)

Ⅳ. 한국경제의 당면과제

혁신을 통한 新성장동력의 확보

'학습과 모방'의 추격전략을 통해서는 선진국 문턱을 넘어서는 것이 불가능. 한국경제는 기술 프론티어의 중심에 근접해 있기 때문에 단순한 모방과투자 확대만으로는 지속적인 성장이 한계에 봉착(일명 非수렴의 함정). 일부 전통 제조업이나 IT산업 등에서는 주도적 위치를 확보하고 있으나 선진국형 산업 포트폴리오에는 이르지 못하고 있는 상황. 선진국은 차세대 성장주도 산업인 금융, 에너지, 환경·바이오 등에서 강점을 보유하고 있는 반면 한국은 이들 분야에서 아직 역량이 부족

노동, 자본 등 요소 투입보다는 R&D투자 확대와 효율성 제고를 통해혁신주도형 경제로의 이행을 가속화할 필요. 한국기업의 R&D 집약도는 2005년 3.2%로 OECD 평균(2.2%)25)을 상회하지만, 혁신자원의 부족과 혁신과정의 비효율성으로 인해 투자성과는선진국에 비해 매우 낮은 것으로 평가. 혁신주도형 경제에서는 투자의 불확실성이 매우 크기 때문에 기업의공격적인 투자를 유도하기 위해서는 금융부문의 효율성 제고가 필수

기업의 기술경쟁력 강화 노력을 유도하고 규제환경의 개선과 새로운시장기회 창출 등의 지원을 통해 차세대 유망산업을 육성. 금융, 바이오, 에너지 등 차세 유망산업의 육성은 '전통 제조업'과'IT산업' 위주로 구성된 한국의 제한된 산업구조를 다각화시키는효과도 발생. 외국인투자 유치, 해외직접투자 확대, FTA 등 대내외 개방을 통하여혁신의 자원과 역량을 보충

法治의 확보를 통한 사회적 자본의 축적

현재 한국사회는 갈등은 심화되고 있는 반면, 갈등 조정 및 해결 장치가 미흡하고 법과 질서의 준수가 제대로 이루어지지 않아 경제의 성장 동력이 훼손. 갈등의 양상이 단순한 경제문제를 넘어, 이념, 복지, 환경, 세대갈등을 포함하는 복합갈등으로 발전. 사회적 갈등의 표출이 법과 질서의 위반으로 확산되는 등 법과 질서의준수도 미흡. 2003년 한국의 법·질서 지수는 4.6으로 OECD 30個國중 21위(OECD 평균은 5.0)

법·질서 준수와 합리적인 갈등 조정 장치 마련 등을 통해 法治국가의전통을 확립. 불법행위에 대해서는 법에 명시된 원칙을 일관성 있게 적용함으로써법과 질서를 수호. 법 집행에 있어서 공정성과 엄정성을 확보함으로써 공적 신뢰를획득하는 것이 필요. 타협의 문화가 정착되도록 사회적 신뢰를 축적. 후쿠야마는 사회구성원간 신뢰인 사회적 자본을 교통, 통신 등 물적인프라와 마찬가지로 경제발전의 수준을 결정하는 핵심 요소로 파악

성장과 분배의 善循環메커니즘 확립

성장이 뒷받침되지 않는 한 분배구조의 개선이 어렵다는 점을 인식하여성장이 분배를 개선하는 善循環 메커니즘을 확립. 개방과 시장경제 발전과정에서 성장의 혜택을 누리지 못하고 오히려낙오되는 소외계층에 대한 배려를 강화할 필요. 경제성장의 혜택으로부터 소외되는 소외계층의 확대는 사회양극화심화 및 사회통합의 걸림돌로 작용. 승자와 패자간 갈등 심화로 인한 리스크는 트리클 다운 효과에만 의존해서는 완화되기 어렵기 때문에 소외계층의 자생력을 제고시키고사회안전망을 강화할 필요

복지정책은 사회적 이동성 제고에 초점을 맞추고 국민부담 및 재정지출의 급격한 증가를 방지하면서 시장과의 역할을 적절히 분담. 저소득층 중 차상위 계층에 대해서는 역량강화와 인프라 개선에 초점을 맞추어 재정효과를 극대화. 정책의 효율성 제고를 위해서는 '보호'보다는 '자활'에 주안점을 두고 이를 일관되게 실천

웹사이트: http://www.seri.org

연락처

삼성경제연구소 전영재 수석연구원 02-3780-8357