삼성경제연구소 ‘북·중 경제밀착의 배경과 시사점’

통계수치로 보면 양국 간 경제밀착 현상은 분명히 나타난다. 2009년 북한의 대외무역(남북경협 포함)에서 중국이 차지하는 비중은 52.6%를 기록했는데, 북한의 대외무역이 어느 한 나라에 50% 이상을 의존한 경우는 1990년 소련 이후 처음이다. 현재 북한시장에서 거래되는 소비재와 식량, 나아가 원자재와 설비의 대부분이 중국산인 것으로 확인되고 있다. 이는 북한의 ‘자립적 민족경제’가 붕괴되고 생산-소비 메커니즘에서 중국이 핵심적 역할을 하고 있음을 의미한다. 중국의 대북투자 역시 자원과 인프라 개발을 중심으로 급증하는 추세이다. 공식통계를 보면 중국의 연간 대북투자 실행액은 2003년 110만 달러에서 2008년 4,100만 달러로 약 40배 증가했으며, 공식통계에 잡히지 않는 부분까지 포함하면 실제 금액은 이보다 더 클 것으로 추정된다. 현재 외국자본에 의한 북한 광물자원 개발사업 25건 가운데, 20건이 중국 자본이 투입된 것이다. 그중 금액이 확인된 12건의 투자계약액만 해도 4.6억 달러에 달한다. 또한 중국은 대북 연계개발전략에 따라 북중 교통망 연결을 위해 2020년까지 23.7억 달러를 투자할 계획이다.

그러나 북중 간 경제밀착을 곧 경제적 종속, ‘동북 4성화’로 바라보는 것은 문제가 있다. 중국이 對북한 육로·항만·구역 일체화 전략에 따라 랴오닝 성 연해경제벨트와 신의주, 지린 성 창지투 선도구와 나진·선봉 특구를 연계개발하고 있는 것은 사실이다. 하지만, 이는 북한을 경제적 식민지로 만들려는 의도라기보다는 물류 및 인프라 구축, 자원 및 노동력 확보라는 경제적 동인에 의해 추진된 것이며, 대북 영향력 확보라는 정치적 목적 역시 북한변수의 안정적 관리 및 점진적 개혁·개방 유도에 방점을 둔 것이다. 북한역시 對중국 경제밀착은 ‘중국 종속형 발전전략’의 채택이 아니라 한국과 중국 사이에서전개해온 경제적 등거리 외교 혹은 시계추 외교의 일환일 뿐이다. 이런 의미에서 북중 간 경제밀착이 한국배제(Korea Passing)를 의미하는 것은 아니다.

물론 북중 경제밀착은 핵문제 등 현안문제 해결이나 통일과정에서 한국의 영향력을 약화시킬 소지가 있다. 그러나 이와 함께 북한의 개혁·개방 유도라는 긍정적 효과도 가져올 것으로 기대된다. 따라서 북중경협과 남북경협을 ‘제로섬 게임’으로 보기보다는 상호보완적인 ‘포지티브섬 게임’으로 바라보는 열린 접근이 필요하다. 남북경협으로 북중경협을 견제한다는 시각보다는 남북경협은 그 자체의 논리에 따라 발전시켜나가되, 북중경협이 북한의 변화와 한반도 통일에 기여할 수 있도록 한중관계를 긴밀화하는 것이 중요하다고 하겠다.

Ⅰ. 북·중 경제밀착 현황

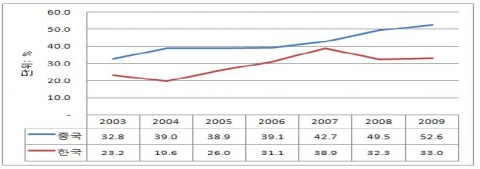

북한의 對중국 무역의존도 심화

동북 3성 개발과 함께 북중 무역규모가 빠르게 증가하고 있으며, 對중국 무역 적자폭 역시 급증. 북중무역액: 16억 달러(’05)→20억 달러(’07)→28억 달러(’08)→27억 달러(’09). 1991~2009년 누적적자액이 91억 달러에 달하며, 2007~2009년 3년 동안에만 30억 달러의 적자를 기록. 2007~2009년 북한 대외무역(남북경협 포함)에서 중국의 비중은 42.7%→52.6%로 커진 반면, 한국의 비중은 38.9%→33%로 감소. 북한의 대외무역이 어느 한 나라에 50% 이상을 의존한 경우는 1990년 소련 이후 처음. 중국산 소비재와 식량, 그리고 원자재와 설비가 북한시장을 장악

동북 3성 개발과 함께 자원·인프라를 중심으로 중국의 대북투자가 급증

공식통계상 중국의 연간 대북투자 실행액은 2003년 110만 달러에서 2008년 4,100만 달러로 40배가량 증가. 공식통계에 잡히지 않는 부분까지 고려하면 실제 투자액은 이보다 더 많을 것으로 추정. 중국의 대북투자 중 70%가 자원개발 및 관련 인프라 건설 부문에 투입. 외국자본에 의한 북한 광물자원 개발사업 25건 가운데 20건이 중국 측의 투자이며, 그중 투자금액이 확인된 12건의 계약금액만도 약 4.6억 달러. 대북 연계개발전략에 따라 최근 북중 교통망 연결을 위한 투자도 급증

Ⅱ. 대북 연계개발전략과 新북방전략

중국의 對북한 도로·항만·구역 일체화 프로젝트

중국은 對동아시아 영향력 확보 차원에서 자국 낙후지역과 인접국을 연계개발하는 전략을 추진해왔는데, 對북한 연계개발전략도 그 일환. 동남아에서는 서부대개발사업과 메콩강 유역 개발사업을, 동북아에서는 동북진흥계획과 두만강유역 개발사업을 연계. 對북한 연계개발사업에는 동북 3성의 육상·해상 물류 인프라 구축이라는 경제적 목적과 함께 북핵 관리 및 북한의 점진적 변화 유도라는 정치적 목적도 동시에 내포. 랴오닝 성(遼寧省)은 ‘연해경제벨트 발전계획’에 단둥-신의주 연계개발 계획을 포함. 단둥-신의주 간 新압록강대교 건설에 17억 위안(2,900억 원) 투입 예정. 위화도·황금평 특구 개발에 5억 달러를 투자할 계획이라는 보도도 있음. 지린 성(吉林省)은 ‘창지투 개발·개방 선도구 개발계획’에 훈춘(琿春)-나진·선봉 연계개발 계획을 포함. 창지투 선도구 개발과 관련해 북중 교통망을 연결하기 위해 2020년까지 9개 프로젝트에 23.7억 달러를 투자할 계획

북한의 新북방경제전략

중국의 對북한 연계개발전략에 편승하여 북방특구를 확대할 조짐. 창지투 개발에 편승하여 나진·선봉 특구 개발을 재개하고, 연해경제벨트 개발에 편승하여 위화도·황금평 등 신의주 인근에 새로운 특구를 개발할 조짐. 북한이 대풍그룹 외자유치를 통해 재건하려는 8대도시는 평양, 남포를 제외하면 모두 북부지역에 집중. ‘대남-대중 등거리 경제전략’에서 ‘중국 밀착형 경제전략’으로 선회. 2010년 김정일 국방위원장의 2차례 방중은 그 신호탄. 그러나 ‘중국 밀착형 경제전략’이 반드시 ‘한국배제(Korea Passing)’를 의미하는 것은 아님. 향후 한국의 대북정책 변화 및 한중관계의 전개양상에 따라 북한은 한국과 중국 사이에서 ‘등거리 외교’나 ‘시계추 외교’를 재연할 전망. 중국 등 해외자본 유치를 위해 제2의 ‘7·1 조치’가 나올 가능성이 충분. 박봉주의 복권, 김정일 8월 방중 당시 북중 정상회담 내용, ‘나진선봉특구법’개정(2010. 1. 27.) 등이 이를 시사

Ⅲ. 시사점

북중 경제밀착이 곧 경제종속을 의미하는 것은 아니며, 경제밀착의 효과도 양면적

북중 경제밀착이 강화되고 있는 것은 분명하나, 그것이 곧 對중국 경제종속을 의미하는 것은 아니며, 북한과 중국의 의도 역시 이와는 무관. 북중 경제밀착은 현안문제 해결 및 통일 과정에서 한국의 영향력을 약화시킬 소지가 있지만, 북한의 개혁·개방 유도에는 긍정적으로 작용

한국과 중국의 대북관계를 ‘제로섬 게임’에서 ‘포지티브섬 게임’으로 전환할 필요

남북경협과 북중경협을 상호 보완적으로 바라보는 열린 대북 접근이 필요. 북중경협 확대는 부정적 측면 못지않게 긍정적 측면도 가지고 있기 때문에 부정적 측면을 줄이고 긍정적 측면을 키운다는 관점에서 접근할 필요. 북중경협이 북한의 변화와 한반도 통일에 기여하도록 하기 위해서는 한중관계의 긴밀화가 관건. 북한문제에 대해 한중 간 전략대화의 틀을 마련하고, 양국이 對북한 경제적 접근을 조율하는 한편, 공동 프로젝트들도 적극 모색할 필요 [삼성경제연구소 임수호 수석연구원 · 최명해 수석연구원]

*위 자료는 삼성경제연구소가 발표한 보고서의 주요 내용 중 일부 입니다. 언론보도 참고자료로만 사용할 수 있습니다.

웹사이트: http://www.seri.org

연락처

삼성경제연구소

임수호 수석연구원

최명해 수석연구원

02-3780-8143

이메일 보내기