‘돌아가자, 장미여관으로’ 출품작가 이재우에 대한 마광수 교수의 에세이

바로 이런 것들이 우리가 원초적으로 바라고 있는 동화요, 꿈이다. 여기서 말하는 ‘꿈’은 낙관적 희망을 상징하는 말이 아니다. 우리의 심층심리 속에 간직되 있는 야수적인 속성과 무자비한 성욕 등을 가리키는 말이다. 프로이트는 인간은 사회생활 속에서 원초적 본능을 은폐하며 살아가야 하기 때문에, 그것이 상징적으로 변형된 가면을 쓰고 꿈속에 등장한다고 하였다.

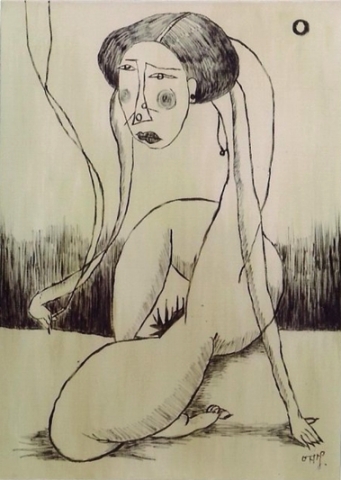

내가 이재우의 그림들을 보고서 첫 느낌으로 다가온것은, 우리의 원초적이고 동물적인 본능을 상징적 유희로 희화화하고 있다는 것이었다. 어둡고 우울하고 음습한 본능의 찌꺼기들이 한 점 부끄럼 없이 그대로 화폭 위에 재현되고 있었다.

이러한 ‘솔직한 음습함’은 자연히 현실을 왜곡시키는 데포르마시용 기법으로 표현될 수 밖에 없다. 말하자면 자연주의자의 시선이라고나할까. 자연주의에서는 현실의 ‘겉’만 보지않고 ‘속’을 보려고 노력한다. 이를테면 아무리 아름다운 외모를 가진 여인이라 할지라도 그 속을 들여다 보면 앙상한 뼈다귀와 더러운 똥이 담겨있는 내장이 있을 수밖에 없다. 그래서 자연히 현실의 어두운 면만을 그리게 되는 것이다.

이재우의 그림들 속에 나타나는 여인들은 결코 아름답지 않다. 아름다운 인체곡선과 비율을 갖고 있는 육체는 눈을 씻고 찾아보려고 해도 찾아볼 수가 없다. 모두들 지나치게 뚱뚱하거나 지나치게 말라있는 추루한 모습들 뿐이다. 이러한 투시경적 시각이 이재우의 그림들을 한층 더 자연주의적 사실주의 쪽으로 몰아가고 있는 것이다. 말하자면 극대(極大)의 표현주의 기법이라고 말할 수 있을 것이다. 내 성이 마씨(馬氏)라서 그런지 나는 특히 그가 그린 그림들 중에 말이 많이 등장하고 있다는 사실에 호기심이 생겼다. 말은 흔히 정력과 결부되고 섹스와도 결부된다. 우리나라에서 예전에 유명했던 에로티시즘 시리즈 영화 중 ‘애마부인(愛馬夫人)’이란 것이 있었듯이, 여인들은 언제나 말같은 세찬 정력과 저동성을 가진 남성을 꿈꾸고 있는 것이다.

하지만 이재우의 그림들 속에 등장하는 말들을 그렇게 기운차 보이지 않는다. 검은 새에게 쪼이기도 하고 아이가 항문속으로 파고들어가기도 한다. 기존의 사고방식을 역전시키고 있는 것이다. 이것은 천성적 예술인만이 가질수 있는 예리하고 독창적인 시각에 의해서만 가능한 발상이라고 할 수 있다. 평범하고 진부한 상식의 틀을 그는 과감히 깨뜨리고 있는 것이다. 이러한 기법은 비단 말(馬)뿐만이 아니라 사자, 새, 개, 소 등에도 마찬가지로 적용된다.

다음으로 지적할 수 있는 이재우의 특유한 기법은 거친 붓자국을 그대로 화폭에 남겨 살아있는 마띠에르를 조성 시키고 있다는 점이다. 정밀하게 사생(寫生)하여 사진과의 구별이 불가능한 하이퍼리얼리즘의 기법을 벗어나, 그의 그림은 마치 아동이 그린 그림만큼이나 서툰 붓질을 일부러 연기해내고 있다. 이것은 일종의 고졸미(古拙美)를 탄생시켜 그림을 한결 친근감있게 몰아간다. 순수한 동심을 간직한 어른만이 사용할 수 있는 기법이다.

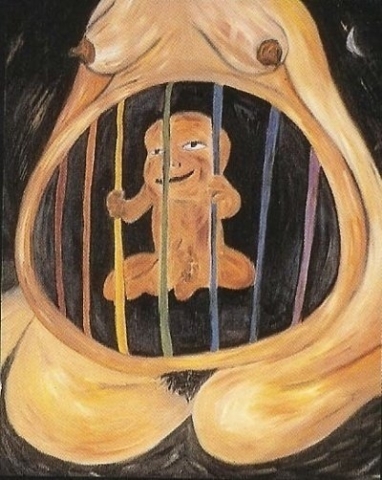

이러한 기법을 다른 말로 치졸미(稚拙美)라고 할 수도 있는데, 모든 예술가들이 꿈꾸는 최종의 종착지는 결국 동심의 세계요, 또한 그 이전에 존재했던 자궁 속의 세계가 아닐까? 아닌게 아니라 그의 그림들 가운데는 임심한 여성도 등장하고 엄마 품속에서 어리광 피우는 아이들도 등장한다. 부디 그의 그림이 앞으로도 깨끗한 순수성을 잃어버리지 말고 계속 동심의 세계에 머물면서, ‘순수자연’의 아취를 풍겨주기를 바라마지 않는다.

“돌아가자,장미여관으로”

기획: 43 Inverness Street in London

전시 기간: 2012.1.12~2012.2.10

전시 장소: 꿀/ 서울시 용산구 한남동 683-31

참여 작가: 마광수, Chad McCail, 이재우, Klega

전시 문의: 이정은(mail@43inverness-street.com)

관람 시간: 오후 12:30~11시, 화~일

연락처

43 Inverness Street

이정은

010-3783-4375

이메일 보내기

이 보도자료는 43 Inverness Street가(이) 작성해 뉴스와이어 서비스를 통해 배포한 뉴스입니다.