강기정의원, “판매금지 비염약 `테르페나딘' 금지이후 현재까지도 7,260건 처방”

PPA 감기약보다 앞서 치명적 부작용으로 미국에서 1998년에 자발적 중지된 테르페나딘을 우리나라 식약청은 6년이 지난 2004년 11월에서야 수입판매금지 조치를 함으로써 의약품안전관리의 구멍이 난 것으로 드러났다.

● 테르페나딘 6년 9개월만에 늑장 금지

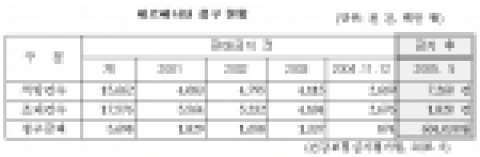

2004년까지 1,566만건 처방, 56억원 청구

비염치료제인 테르페나딘은 미국에서 1998년 2월 미국에서 심장부정맥의 부작용으로 회수 조치된 제품으로, 우리나라에서 2003년 6월 부인과 질환으로 약을 조제 받은 환자가 사망해 법적 분쟁에 휩싸여 있는 약품이기도 하다.

건강보험심사평가원(이하 심평원)이 강기정의원(열린우리당, 광주북갑)에게 제출한 2001~2004년 11월까지 테르페나딘 청구현황에 따르면, 동 기간동안 총 156만건이 처방되어 56억 9,800만원이 청구됐다.

연도별로는 2001년 408만건이 처방되어 18억 2900만원이 청구된이후, 2002년 479만건 처방에 16억 5800만원, 2003년 410만건 처방에 13억 3700만원, 2004년에 260만건 처방에 8억 1700만원이 청구되었다.

동 기간동안 가장 많이 처방된 제품은 「동광제약의 타펜딘정」으로 34.63%인 56억 822만원이 청구되었고, 2위는 「국제약품공업의 노드로시정」이 16.08%인 9억 1652만원, 「신풍제약의 안타딘정」이 9.06%인 5억 1654만원이 청구돼 3가지 의약품이 60%가량을 차지하였다. 그 이외에 「삼아약품의 노나민정」 6.08%인 3억 8753만원, 「건일제약의 올탄정」이 5.79%로 뒤를 이었다.

● 판매금지된 이후 7,260건 처방

심각한 것은, 98년 미국의 판매중지 이후 6년 9개월만인 2004년 12월에 식약청이 판매금지 조치를 내렸음에도 불구하고, 아직도 처방·조제되어 유통되고 있는 것으로 나타나 의약품사후관리가 유명무실함을 드러내고 있다.

2004년 판매금지이후 월별 처방·조제 현황에 따르면, 판매금지이후 1월에 2,804건이 처방된 것을 비롯해, 최근 5월까지 7,260건의 처방건수를 보였고, 1,820건의 조제건수가 있었다.

● 식약청 테르페나딘 재평가, 미 FDA 회수 권고 이후 2년 걸려

우리나라 의약품 재평가 시스템 문제 있어…

1997년 미국 FDA가 테르페나딘 제제를 회수할 것을 제안한 이후, 식약청은 99년에서야 재평가를 통해 테르페나딘 120mg정 및 슈도에페드린과의 복합제를 허가 취소하고 테르페나딘 60mg정 등은 허가를 유지하였다.

하지만, 재평가를 하는데 2년의 소요시간이 걸려, 이 기간동안 테르페나딘 성분의 제제를 복용하는 환자들이 심장비정상 박동 부작용에 완전노출될 수 밖에 없게 되는데, 이는 현행 재평가 제도의 구조적인 문제에서 기인한다.

현재 부작용 등을 모니터링을 하여 최신의 의학기술로 업그레이드하는 재평가 제도는 사회문제약품·오남용 의약품에 대해 신속한 재평가 시스템을 구축해야 하지만, 전체 의약품을 대상으로 약효군별로 정해진 순서에 따라 재평가가 이뤄지기 때문에 한번 평가된 의약품이 다시 평가받기까지는 15년의 세월이 흘러야 가능하다. 강산이 한번 반 바뀐 후에서야 재평가가 이뤄진다는 것이다. 테르페나딘 또한 99년 알레르기용약효군 순서에 속해 있지 않았다면 지금까지도 우리는 그 약을 복용하고 있었을지도 모른다.

● 식약청, 의약품 부작용에 대한 대처능력 부족

의약품 부작용의 임상, 연구자료 태부족

현재 식약청은 테르페나딘 뿐만 아니라, PPA·로펙콕시브·설피린 등 대표적인 부작용 의약품에 대한 대처능력이 현저히 떨어진다. 의약품 부작용에 대한 임상 또는 연구자료가 턱없이 부족하고 모니터링도 제대로 이뤄지지 못하고 있기 때문이다. 테르페나딘의 허가제한 과정을 살펴보더라도 어떠한 국내의 임상적 결과를 가지고 사전에 조치를 취한 것이 아니라, PPA가 사회적 문제로 떠오르자 후속조치로 이뤄진 것을 볼 수 있다.

실제로 테르페나딘의 부작용 보고는 국내에 2003년 사망한 보고 외에는 없고 식약청 자체 연구도 없었고, 부작용 모니터링의 보고건수 및 내용이 타 외국에 비해 전무한 실정이나 다름없어 통계적으로 활용할 수 없었기 때문이다.

식약청에 보고된 국내 의약품부작용 건수를 외국과 비교해 보면, ‘04년 미국의 경우 42만건, 일본은 3만건의 부작용 보고가 있었지만, 우리나라는 ’04년 907건, 올해 1,090건에 그치고 있는 실정이다. 더욱이 부작용 신고주체를 살펴보면, 제약업체가 전체의 80%를 차지하고 있어 특정약품의 부작용 발생빈도 및 위험성을 통계방법 등으로 분석 평가하기는 사실상 불가능하다.

■ 강기정의 대안

1. 의약품 안전정보 전담기구 의약품안전정보원 설립 개정약사법 10월 발의

PPA사건 및 테르페나딘의 사건은 우리나라 의약품안전관리의 시스템의 현주소를 보여주는 것이다. 의약품 부작용 정보 등 안전성 정보처리는 고도의 전문성을 요하는 업무로 다양한 채널을 통하여 정보를 신속히 입수하여 평가하는 것이 매우 중요함에도, 이를 식약청 전담인력 2명(사무관 1인, 주사 1인)에 맡기는 것은 적절하지 못하다. 의약품안전성 정보를 효율적이고 체계적으로 관리할 수 있는 전담조직을 설립하고 부작용으로 인한 소비자 피해예방을 해야 할 것이다.

2. 의사와 약사에 대한 부작용 보고 의무화

미국과 일본은 연간 42만건, 3만건에 달하는 부작용 보고가 된다. 이는 미국의 일부주(캘리포니아, 플로리다, 캔사스 등)와 일본이 의사와 약사에 대해 의약품부작용 보고를 의무화 하고 있기 때문이다.

우리나라도 의약품의 안전한 사용과 국민건강을 위해서는 의사·약사들의 부작용 보고를 의무화할 필요가 있다.

웹사이트: http://www.kj21.org

연락처

강기정의원실 02-788-2666 나원주 비서관(010-7229-1667/788-2666)

-

2006년 11월 1일 10:46